科普|别再把AI Agent当成“高级机器人”:它的本质远不止执行任务

过去几年,随着 RPA(机器人流程自动化)和智能助手的广泛使用,越来越多企业开始关注一种新兴技术形态:AI Agent。一时间,“数字员工”“自动化搭子”“企业里的小助手”等标签频频出现,有人将它视为升级版的RPA,有人把它类比成AI大模型的办公版。

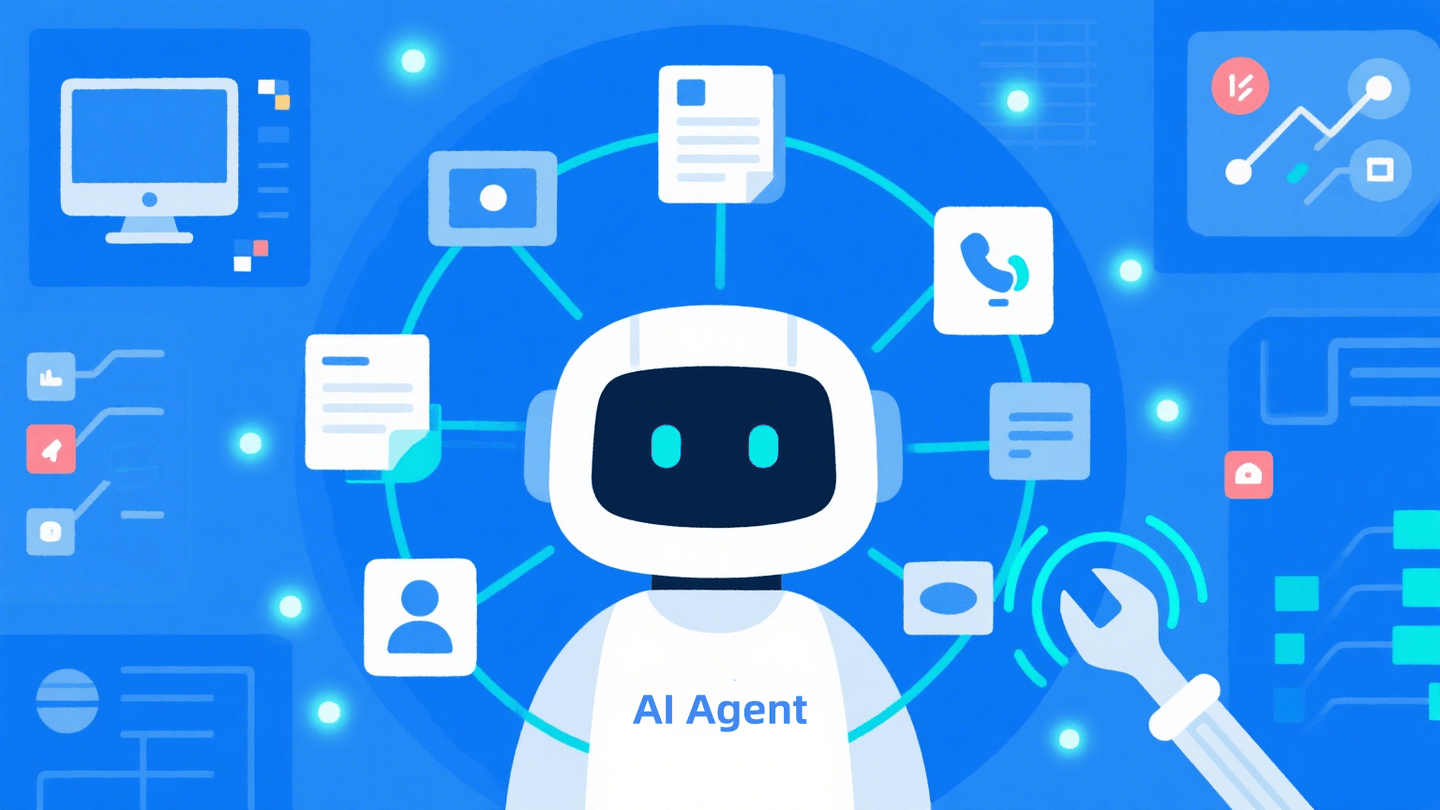

但真相是,AI Agent远不只是一个能动手的机器人,它是正在重塑任务逻辑、决策链条与企业协作模式的智能体(Agent)。本文将带你重新认知 AI Agent 的本质,厘清它与传统自动化工具的核心区别,理解它“为什么能自主”,以及它究竟能为企业带来怎样的底层转变。

一、AI Agent ≠ 会点按钮的“脚本机器人”

在很多人的认知中,AI Agent的主要功能是“模拟人操作”。这点确实没错:它能识别界面、点击按钮、填写表单、下载报表,甚至能跨多个系统跑通完整的流程。听起来像是加强版的 RPA,对吗?

但区别恰恰就在“执行的背后”。

传统 RPA 是“预设动作的机械手”,而AI Agent是“拥有目标与策略的行动者”。

举个例子:

你让RPA去发工资,它需要你提前明确每一步:从哪个文件提取数据、打开哪个系统、点击哪里、输入什么。

而AI Agent更像是一个“懂财务规则”的助理,你只需告诉它“发放上月工资”,它会自己分析流程,理解表单结构、提取数据、校验异常、最终完成发放,还会在发现问题时请你确认。

这种区别背后的核心,在于AI Agent拥有“目标驱动 + 感知反馈 + 动态调整”三位一体的能力,这已经远远超出了传统自动化脚本所能完成的边界。

二、AI Agent的核心,是“Agent性”而非“AI性”

要理解 AI Agent 的本质,不能只关注“它用了哪些 AI 技术”,而是要关注它是否具备Agent性(agenthood)。这是它区别于 RPA、宏命令、流程自动化工具的关键所在。

那什么是“Agent性”?

在人工智能和哲学领域,Agent 指的是一个拥有目标、感知能力、自主决策机制,并能在环境中采取行动的实体。这与只是“执行一串指令”的脚本完全不同。

AI Agent之所以叫Agent,而不是单纯的“智能工具”,是因为它符合以下四个标准:

- 拥有目标感

- 它不是被动地等待指令,而是能围绕“目的”规划和执行策略。

你说“请帮我准备例会材料”,它不是“等你给模板+数据”,而是会主动调取流程:找周报、整理数据、生成图表、排版文档。

2. 具备环境感知能力

- 能读取屏幕元素、接口返回、文档内容、语音指令、甚至用户反馈。

这意味着它“看得见”“听得懂”“读得快”,不再依赖绝对路径和固定流程。

3. 能自主决策与调整

如果中间某个系统变了、数据缺失、用户临时打断,它能动态判断并重规划路径,或者请求协助,而不是直接报错崩溃。

4. 具有记忆与学习能力

每一次执行任务的路径、结果、用户反馈,都可以沉淀为“能力包”,下次遇到类似任务直接复用。

说白了,AI Agent的“智能”不是靠 API 接得多、脚本写得长,而是它能理解意图 → 感知变化 → 动态执行 → 持续优化。

三、AI Agent为什么能“自主”?关键在三个机制

- 意图理解 + 任务分解

AI Agent并不是“从第一步开始死磕流程”,它更像一个善于拆解问题的业务专家。比如你说“请分析一下我们 6 月的销售数据”,Agent 会:

- 主动识别所需系统和数据源(如CRM、ERP);

- 拆解任务:抓取数据 → 清洗 →对比去年同期 → 输出趋势图;

- 在执行过程中不断判断是否满足逻辑条件,并根据中间结果决定是否继续。

2. 多模态感知+界面交互

现代 AI Agent 已具备视觉、语言、文本等多模态能力。

- 它能识别按钮和表单(而不是靠坐标点击);

- 它能理解“请点击右上角那个蓝色的‘提交’”这样的自然语言;

- 它还能OCR提取图片文字、识别报表图表结构,并基于图像特征作出操作决策。

这就让它能胜任很多非结构化、半结构化场景,例如:审批单据、处理截图、识别网页中的动态信息等。

3. 能力固化+流程复用

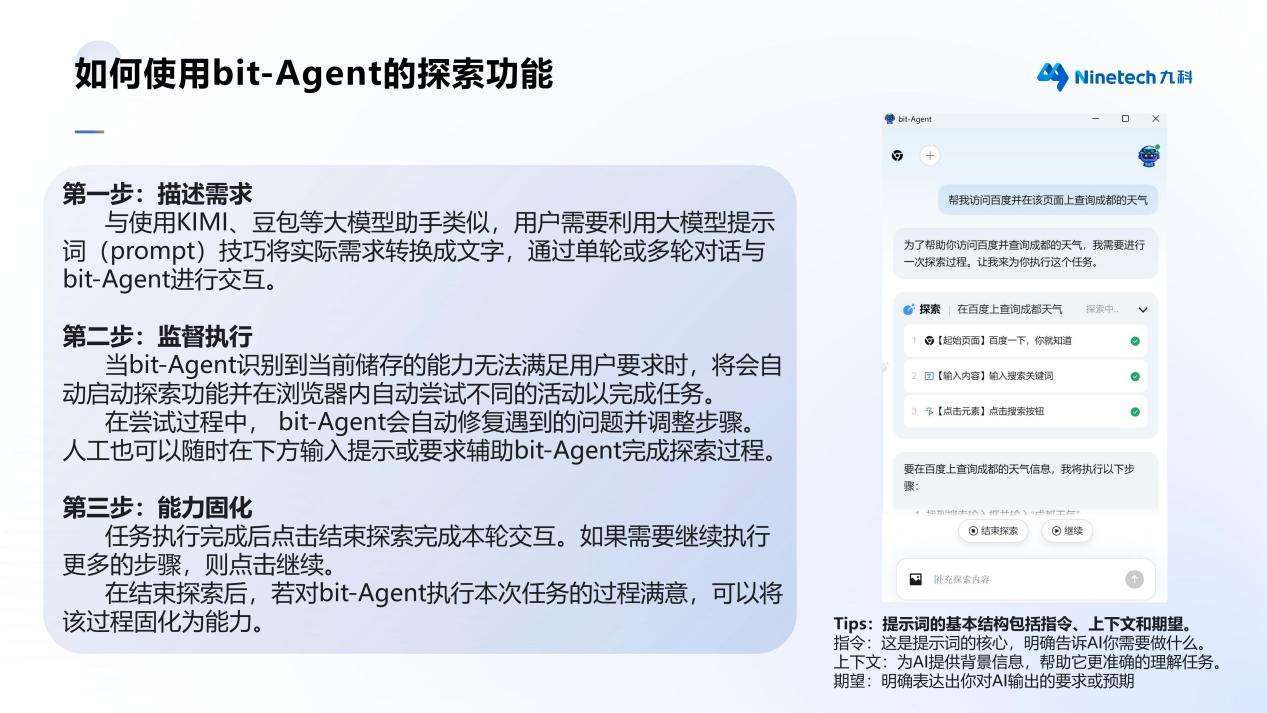

以九科信息推出的GUI Agent 产品——bit-Agent为例,它具备“流程录制 + 能力固化”机制:

- 首次完成某项任务后(如“财务对账”),bit-Agent 会将操作路径、输入输出、异常处理记录打包为“能力包”;

- 后续任务只需一句自然语言,如“执行对账流程”,即可自动加载该能力并完成任务;

- 同时支持“版本管理”与“能力优化”,让流程持续进化,越用越顺手。

这不再是一次性的“自动化工程”,而是企业内部的“流程资产库”,帮助组织沉淀知识、继承经验。

九科信息bit-Agent的探索功能

四、AI Agent 的真正价值:不是替代人,而是重构工作方式

1. 从“我帮你做”到“你说我做”

传统工具的逻辑是:你设定流程,它负责执行;

而AI Agent的逻辑是:你描述目标,它规划流程并自动完成。

这背后的核心,是主语的转换:AI Agent不只是工具,而是一种“合作者”。

2. 从“执行环节”跃迁到“业务闭环”

AI Agent不只是跑流程,它还能理解数据、判断异常、追踪反馈,并做出调整。

它不仅跑得快,更能收得住。比如:

- 发现报表异常 → 自动发起复核流程;发现审批流程中断 → 提示用户是否改派节点;执行完后自动生成日志报告、归档文件、推送结果……

这意味着,AI Agent不再只是流程的“执行层”,而是业务链条中的“连接器”和“决策补全者”。

五、总结:AI Agent是企业智能跃迁的关键节点

AI Agent不是什么“会点按钮的AI ”,也不是什么“多拉几个系统接口的脚本机器人”。它是一种新形态的智能体,正在从流程执行走向组织协作、从脚本工具演进为企业知识系统。

如果你还把AI Agent当成“会执行的机器人”,就像把智能手机当成只能打电话的设备一样,只是低估了它真正的潜能。

企业真正需要的是具备目标感、能自主规划、有反馈机制、会沉淀能力的AI Agent。这正是像bit-Agent这样拥有多模态感知、可视化流程执行与能力复用机制的产品所代表的方向。

未来属于那些理解Agent逻辑、敢于让其深入业务流程的组织。毕竟,不是工具决定效率,而是认知决定代差。