科普|AI Agent 用久会 “变笨” 吗?

在企业使用 AI Agent 的过程中,不少人会遇到这样的困惑:刚上线时,AI Agent 处理报销、生成报表又快又准,可用了三五个月后,突然开始频繁出错 —— 要么识别不了新调整的表单字段,要么还按旧规则处理业务,甚至偶尔卡在某个步骤里需要人工介入。这时候难免会怀疑:AI Agent 是不是用久了就 “变笨” 了?

其实,所谓的 “变笨” 大多是误解。就像我们常用的办公软件,不是软件本身能力退化,而是环境、需求变了,软件没及时跟上。今天我们就拆解开,看看 AI Agent “性能波动” 的真相,以及如何让它一直保持 “聪明” 状态。

一、先搞懂:AI Agent “变笨”,其实是 “没跟上”

企业觉得 AI Agent “变笨”,往往不是它的核心能力下降,而是三个关键要素没同步更新,导致 “适配脱节”。

第一个原因是业务规则变了,AI Agent 没跟上。比如财务部门原本要求 “报销金额超 5000 元需经理审批”,后来调整为 “超 3000 元就需审批”,如果没把新规则同步给 AI Agent,它还会按旧标准放行,看起来就像 “犯了低级错误”。某电商公司曾遇到过类似问题:促销活动后,订单退款规则从 “7 天内可退” 改成 “15 天内可退”,但负责处理退款工单的 AI Agent 没更新规则,导致多笔符合新规则的退款被误判为 “超期”,最后还是人工排查才发现问题。

第二个原因是数据积累杂乱,“营养” 变劣质。AI Agent 的成长依赖高质量数据,就像人需要吃健康的食物。如果长期不清理无效数据 —— 比如重复的测试记录、格式错乱的临时文件,AI Agent 在学习时就会 “吸收垃圾信息”,导致判断偏差。比如某物流企业的 AI Agent 负责统计运输延误数据,由于系统里堆积了大量测试阶段的虚假订单数据,它计算出的 “延误率” 比实际高了 12%,看起来像是 “判断力下降”,其实是数据没 “过滤干净”。

第三个原因是系统环境变了,适配出问题。企业可能会更新业务系统版本、调整浏览器设置,甚至更换办公软件,这些细微变化都可能影响 AI Agent 的操作。比如某制造企业把 ERP 系统从旧版本升级到新版本,界面按钮位置变了,原本能精准点击 “提交” 按钮的 AI Agent,就会因为找不到目标位置而卡顿,看起来像是 “反应变慢”,实际是界面适配没同步调整。

二、别混淆:“性能波动”≠“真变笨”

很多企业会把 AI Agent 的 “性能波动” 当成 “真变笨”,其实两者有本质区别 —— 前者是可修复的 “临时不适”,后者是极少见的 “核心能力退化”。

先说说 “性能波动”:它就像人偶尔感冒发烧,身体机能暂时受影响,但恢复后又能正常工作。比如 AI Agent 因为网络波动,没能及时调取外部数据,导致报表生成延迟;或者因为某份文档格式异常,暂时无法识别关键信息。这些问题只要找到具体原因 —— 修复网络、调整文档格式,AI Agent 就能恢复正常。

而 “真变笨” 指的是 AI Agent 的核心模型出现退化,比如长期没有新数据输入,模型 “知识老化”,或者模型参数被误修改,导致基础判断能力下降。但这种情况在企业级 AI Agent 中很少见,因为正规厂商的产品都会做 “模型保护”,比如九科信息的 bit-Agent 会对核心模型参数做加密存储,避免误修改,同时支持定期备份模型版本,就算出现异常也能快速回滚到稳定状态。

更关键的是,企业级 AI Agent 都有 “问题追溯能力”,能通过日志找到性能波动的根源,而不是盲目判断 “变笨”。比如 bit-Agent 会记录每一次执行的步骤、调用的数据、遇到的异常 —— 如果某次报销处理出错,打开日志就能看到是 “规则未更新” 还是 “数据格式错误”,定位后调整,很快就能恢复正常。这种 “可追溯性”,也是区分 “性能波动” 和 “真变笨” 的关键。

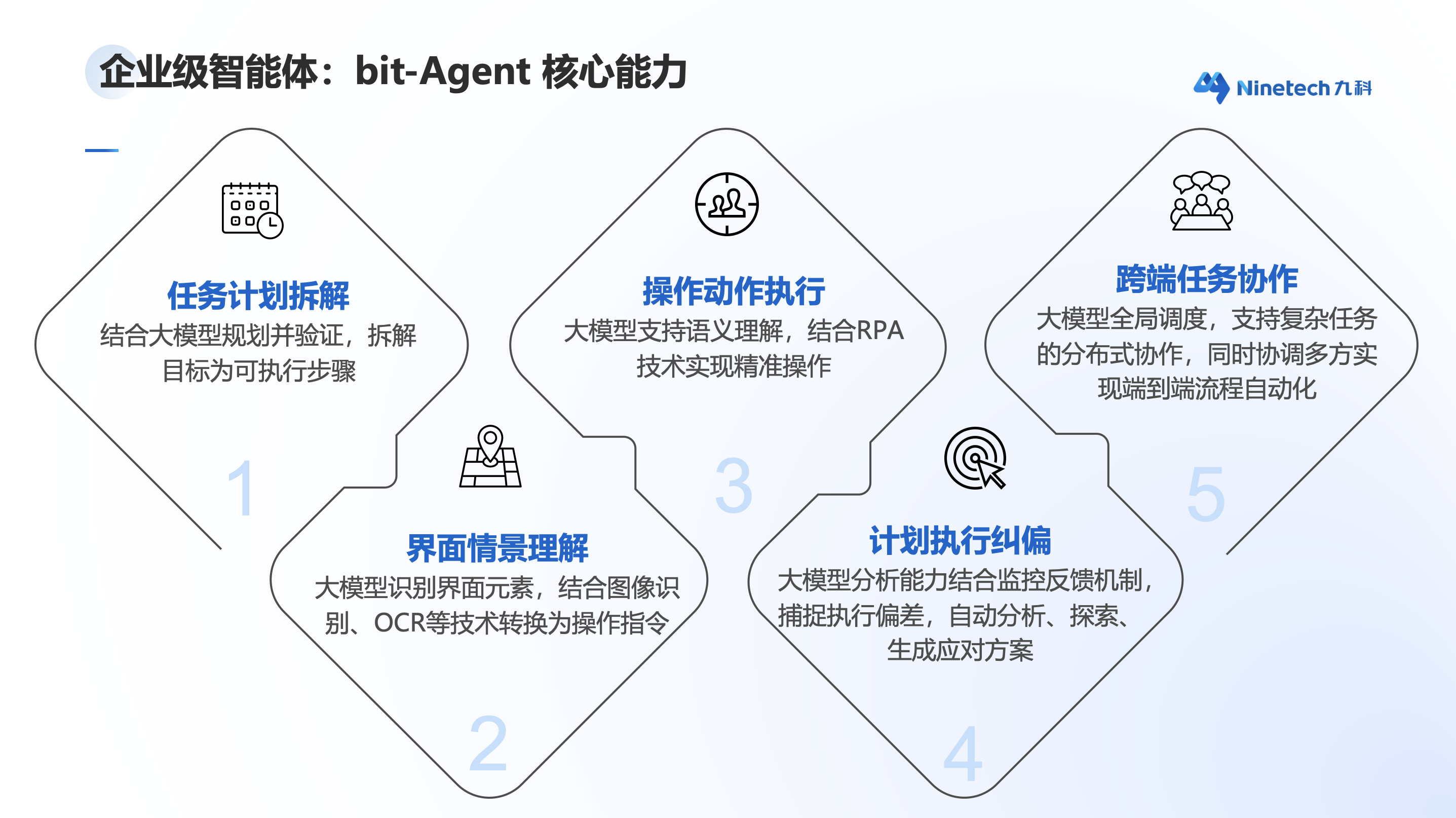

三、关键动作:依托 bit-Agent 五大核心能力,实现智能体长效价值的五个关键动作

想让 AI Agent 长期保持高效,可依托 bit-Agent 的五大核心能力,从五个维度落实关键动作,确保智能体始终贴合业务需求。

九科信息bit-Agent五大核心能力

1. 任务计划拆解:让复杂目标 “化繁为简” 的拆解术

利用 bit-Agent“结合大模型规划并验证,拆解目标为可执行步骤” 的能力,企业可将任何复杂业务目标转化为清晰的执行路径。例如在 “年度客户分层运营” 任务中,bit-Agent 能自动拆解为 “提取客户消费数据→按 RFM 模型分类→生成各层级运营策略→同步至营销系统” 等具体步骤,无需人工耗时梳理流程逻辑。企业只需明确业务目标,bit-Agent 就能像 “智能规划师” 一样,输出可落地的执行蓝图,避免任务推进中的逻辑断层。

2. 界面情景理解:系统迭代的 “自适应密码”

面对企业系统界面更新、字段调整的常态,bit-Agent“大模型识别界面元素,结合图像识别、OCR 等技术转换为操作指令” 的能力,成为智能体适配变化的关键。以财务报销系统升级为例,新界面中 “发票上传” 按钮位置调整、字段名称变更,bit-Agent 可自动识别新界面元素,转换为操作指令,无需人工重新配置流程。企业无需担心系统迭代导致智能体失效,只需正常使用业务系统,bit-Agent 会自主适配界面变化,保障流程连续性。

3. 操作动作执行:精准业务的 “稳定器”

借助 bit-Agent“大模型支持语义理解,结合 RPA 技术实现精准操作” 的能力,企业可确保各类业务场景的操作精准性。比如 “供应商信息批量更新” 场景,只需输入 “将所有 A 级供应商的账期延长 7 天” 的语义指令,bit-Agent 就能理解意图,结合 RPA 技术自动定位 ERP 系统中的供应商条目、修改账期字段,全程无人工干预。既避免手动操作的失误,又保证操作的一致性,让业务执行像 “精密仪器” 般可靠。

4. 计划执行纠偏:异常处理的 “智能医生”

针对任务执行中的偏差,bit-Agent“大模型分析能力结合监控反馈机制,捕捉执行偏差,自动分析、探索、生成应对方案” 的能力,可主动解决问题。例如在 “员工社保公积金代缴” 流程中,若某员工社保信息与公积金系统数据不一致,bit-Agent 会自动分析偏差原因,生成 “核对员工入职信息→同步修正双系统数据” 的应对方案,无需人工逐笔排查。企业只需关注最终结果,bit-Agent 会像 “智能医生” 一样自主诊断、修复,保障任务按预期推进。

九科信息bit-Agent的自主决策与动态调整能力

5. 跨端任务协作:多系统协同的 “指挥官”

对于涉及多系统的复杂业务,bit-Agent“大模型全局调度,支持复杂任务的分布式协作,协调多方实现端到端流程自动化” 的能力,可打破系统壁垒。以 “新员工入职全流程” 为例,bit-Agent 可调度 HR 系统生成入职信息→同步至 IT 系统开通办公权限→触发财务系统创建工资条目→推送培训计划至学习平台,实现跨系统无缝协作。企业无需在不同系统间手动传递信息,bit-Agent 作为 “全局指挥官”,让多部门协同效率呈倍数级提升。

四、企业实操:3 步做好 AI Agent 的 “日常维护”

除了依托 bit-Agent 的核心能力,企业做好 “日常维护” 也很重要,简单 3 步就能大幅降低 “性能波动” 的概率。

第一步是定期 “体检”,提前发现问题。建议每周花 30 分钟,通过 AI Agent 的监控面板查看关键指标:执行成功率有没有下降、平均耗时有没有变长、异常次数有没有增加。比如用 bit-Agent 的监控功能,能直观看到 “报销处理成功率从 98% 降到 90%”,再去查日志,发现是新添加的 “电子发票识别” 步骤出了问题,及时调整后,成功率很快回升。这种 “提前干预”,能避免小问题变成大麻烦。

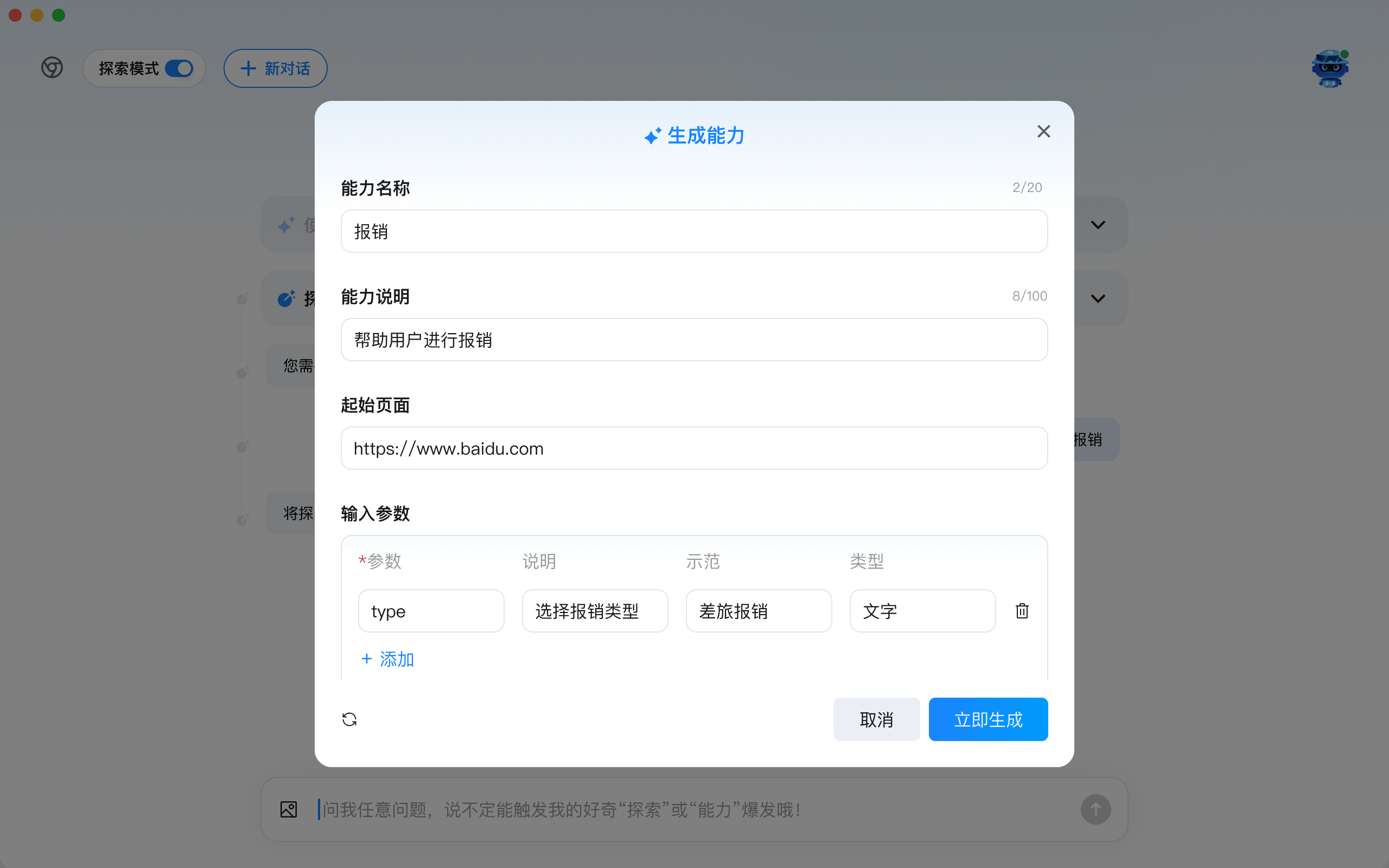

第二步是能力固化,提升流程复用效率。bit-Agent在首次完成任务后,即可将成功经验转化为可复用的“能力”,后续执行相同任务时无需重复调用大模型。在套逻辑下,既避免了大模型随机性导致的误差,又将任务完成时间大幅缩短,token消耗降低90%以上。这种技术突破已形成坚实壁垒,截至目前,九科信息在AI Agent领域已拥有软著及专利近70项。

九科信息bit-Agent的流程固化功能

第三步是控制权限,避免 “误操作”。给不同角色的员工设置不同权限,比如业务人员只能用 AI Agent 执行任务、反馈问题,不能修改规则和模型参数;管理员才能调整配置。这样能避免因误操作导致的 “性能波动”,比如某公司曾有员工误删了 AI Agent 的报销规则,导致当天所有报销处理都出错,后来用 bit-Agent 的权限分级功能,只给管理员开放规则修改权限,就没再出现过类似问题。

五、结语

其实,AI Agent 不会像人一样 “衰老变笨”,所谓的 “性能下降”,大多是 “没跟上变化” 的临时问题。只要依托 bit-Agent 的五大核心能力落实关键动作,再配合日常维护,就能让智能体始终保持高效。九科信息的 bit-Agent 之所以能被很多企业长期信赖,正是因为它从任务拆解到跨端协作,每一项核心能力都直击企业痛点,让 AI 落地不再是 “一锤子买卖”,而是能持续创造价值的长效资产。

对企业来说,与其担心 AI Agent “变笨”,不如借助 九科信息bit-Agent这样的专业企业级智能体,把智能体的价值最大化 —— 毕竟,能持续解决业务问题的AI Agent,才是真正的 “聪明” 选择。