干货|企业部署 AI Agent 的六大误区:你踩坑了吗?

AI Agent 正迅速成为智能自动化领域的关键词——它不仅能理解自然语言,还能在界面中自主点击、输入、判断、反馈,帮企业“跑”起流程、“接”住指令、“记”下经验。各类组织纷纷上马 Agent 项目,企图用它提效、降本、加速流程闭环。

但现实却没那么简单。

从研发平台搭建到落地场景探索,AI Agent 项目中“踩坑”的案例并不少见。有人以为换个大语言模型就能顶上,有人急着全员部署却无人愿用,有人打造了一个“功能齐全但无人调用”的平台,结果自动化效果不升反降。

本文将聚焦六大常见误区,结合落地经验,帮助企业避坑、补位,真正把 AI Agent 用起来、跑下去、活起来。

一、以为“Agent”=“大语言模型+自动点击”

关键词:认知误差、工具混用

不少项目团队对 AI Agent 的理解仍停留在“大模型+自动点击”的表面组合。于是他们尝试:

用大语言模型(deepseek、豆包等)来解析用户意图;

然后用RPA工具或Web macro来点击按钮;

结果发现复杂页面崩了、流程跑断了、异常处理全靠人补救。

真相是:Agent≠工具堆叠,而是行为逻辑统一体。

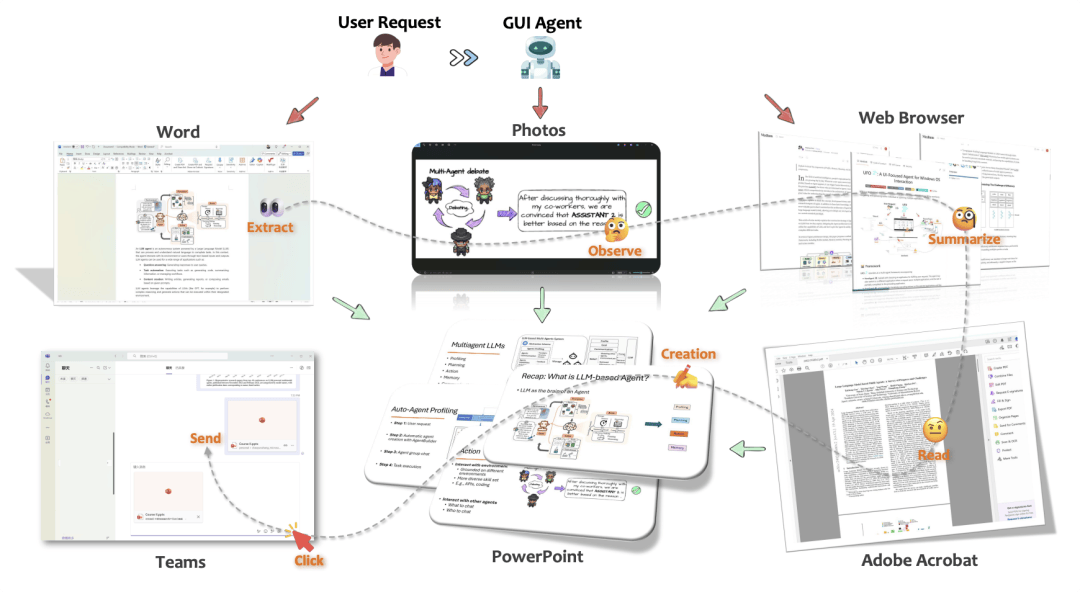

AI Agent 应该具备:

- 意图理解+多模态感知(听得懂、看得清);

- 流程执行+条件判断(能行动、有策略);

- 经验沉淀+能力调用(越用越熟,越跑越准)。

如果只是“一个模型生成答案+一个机器人执行流程”,中间缺乏状态感知与策略协调,执行链条就注定脆弱。

建议:部署时优先选择具备完整“感知-规划-执行”链路的 AI Agent系统,避免零碎集成拼凑而成的“伪 Agent”。

二、急于全流程自动化,忽略了“半自动+人工协作”阶段

关键词:部署节奏、协作流程

很多企业在 Agent 项目立项初期,目标就设定得极高——“要让Agent全流程替代人工”,并且直接上生产环境,试图一举攻克业务闭环。

但现实是,大部分流程并非一开始就能完全自动化。很多业务涉及:

- 异常情况频发(如审批路径跳转);

- 多人协同(如合规与业务联审);

- 动态规则变动(如人事调整);

此时,最理性的路径应该是:

1. 先部署半自动流程:Agent跑标准路径,人类负责判断与补丁;

2. 再推进人机协同模式:加入提示、确认、实时调整机制;

3. 最后收口全自动环节:沉淀成熟后再封装为能力包闭环调用。

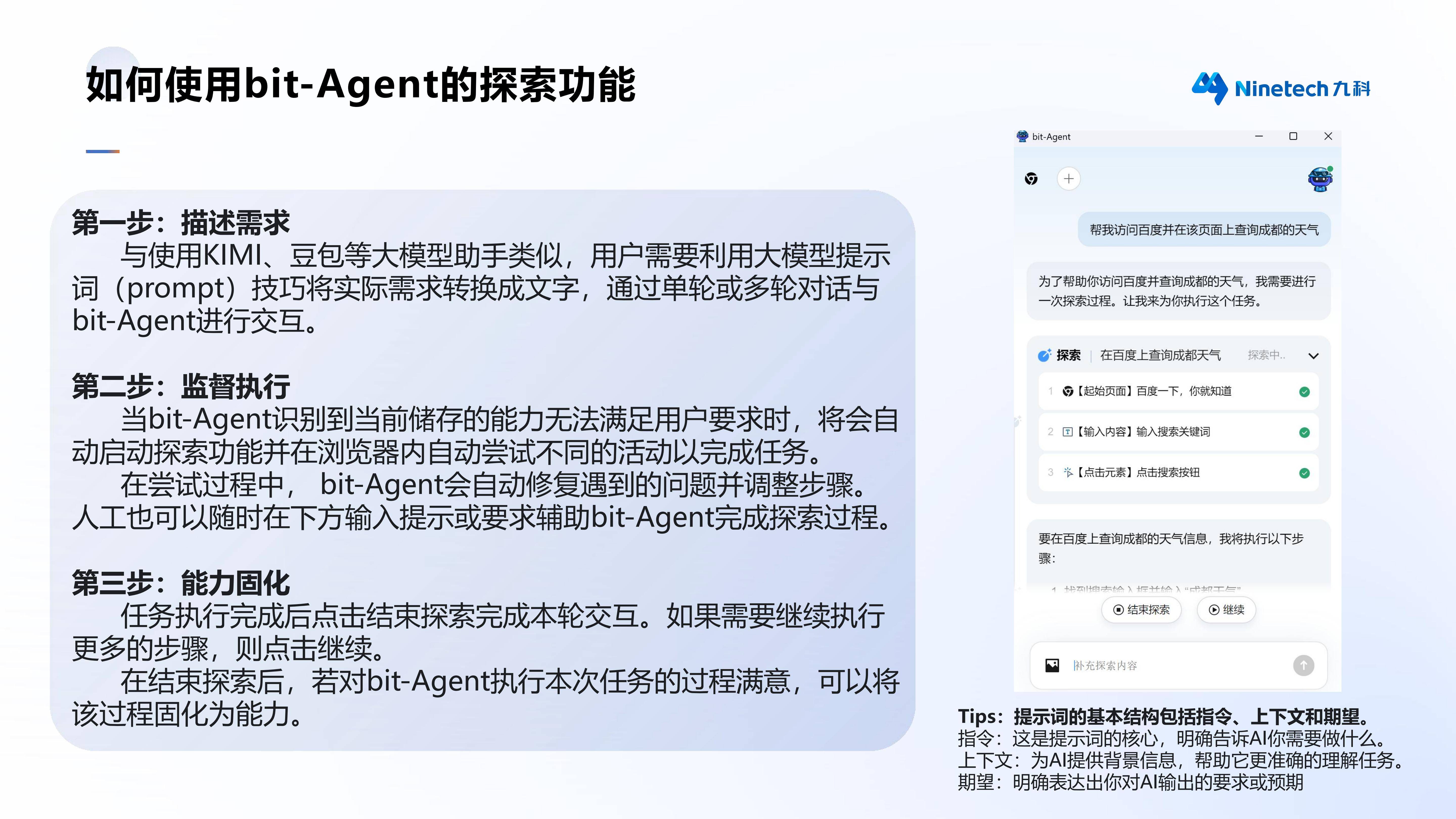

九科信息的bit-Agent支持“可打断、可提示、可回滚”的执行模式,有利于在“半自动”阶段快速磨合任务与角色边界,提升项目成功率。

三、忽视流程异构与系统变动的“抗打击能力”

关键词:系统更新、页面改版、流程微调

企业中多数流程并非静态存在,而是处于不断变动的状态:

界面字段时有改版;

审批路径可能随项目调整;

ERP或CRM系统存在版本升级。

传统 RPA 最大的痛点就在于“流程极易崩坏”:坐标一变、按钮位置偏移、文案改写就执行失败。

若AI Agent没有强大的界面感知、元素识别、异常处理机制,同样会出现“今天能跑、明天崩溃”的问题。

bit-Agent这类具备视觉识别(而非基于坐标/代码匹配)的GUI Agent,能感知图形界面变化、弹窗内容和字段调整,提升“稳定性”与“环境适应能力”,对抗“流程碎片化”。

GUI Agent自动化场景示例

四、只部署工具,不建设“能力中心”

关键词:能力资产、流程复用、组织共享

许多公司部署了AI Agent工具,却没有同步建立“能力管理体系”:

某员工录了一段流程,下次换人还得重录;

各部门各自开发,各自用,没人知道谁的流程更优;

没有版本管理、权限控制、使用日志……更别说经验复用。

Agent最大价值之一是“能力可积累、流程可继承”。只有沉淀成“能力包”,才能在组织中被反复使用、维护和优化。应将“流程录制—能力固化—共享复用”设为平台核心。

九科信息bit-Agent在任务执行完成后可固化能力

五、技术团队主导,业务团队“被使用”

关键词:参与感、落地率、实际应用

部署AI Agent项目的初衷是为业务减负,但在很多企业中,推进方式是:

IT负责选型、部署与流程搭建;

业务部门只在测试阶段被“邀请体验”;

最后流程冷启动、使用率极低、甚至没人愿用。

Agent的使用者是业务,只有让业务人员参与建模、训练、测试、反馈、优化全过程,Agent 才能成为他们真正的“搭子”。

可使用低门槛的流程录制和自然语言指令触发方式,降低业务人员使用门槛。bit-Agent支持“自然语言驱动+界面点击录制”组合,业务侧可无需编程快速定制流程并迭代。

六、过度强调“节省人力”,忽略了“能力延伸”

关键词:战略定位、思维惯性、价值错配

很多企业将 AI Agent 的 ROI 完全等同于“能替代几个员工”,于是考核标准变成:

自动化率是否超过80%?这个流程 Agent 跑了几次?节省了多少人力?

这类 KPI 导向容易导致短视行为:

- 优先自动化容易流程(如表单录入);

- 忽略低频高价值任务的智能辅助;

- Agent沦为“指标驱动的打工人”,不再与组织共同成长。

而事实上,AI Agent的真正价值不止是省人力,而是延展组织能力边界:

- 让业务随时自驱式发起流程;

- 让沉默知识转化为可调用的“数字资产”;

- 让中小团队具备“自动运营”的能力。

部署初期应设定合理的“双轮驱动”KPI:既衡量效率提升,也评估流程资产沉淀、使用活跃度、跨部门复用率等“组织进化力”。

七、结语:AI Agent 项目不是“装上就跑”,而是一场认知与治理的变革

企业部署AI Agent,不是一场简单的“技术升级”,而是一次组织认知、流程思维与协作方式的同步革新。

避开那些看似合理但实则陷阱的误区,是将AI Agent从“PPT 项目”变为“运营引擎”的关键一步。

选择具备多模态感知、能力固化机制、流程协作体系的产品平台(如九科信息的bit-Agent),是打好第一仗的保障。

别急着问“能不能替代人”,更要思考:它能否让我们的组织跑得更轻、做得更快、学得更好?

毕竟,真正能跑起来的Agent,不是工具,而是会思考的“流程伙伴”。