深度|解码Gartner行业洞察:2025年Agent智能体的演进之路

近日,Gartner研究副总裁孙鑫(Julian Sun)与Gartner高级研究总监颜晶(Mary Yan)接受媒体专访,深度剖析了2025年“AI智能体元年”的产业现状与未来走向。

作为全球权威的科技研究机构,Gartner的洞察不仅揭示了智能体技术的演进规律,更点出了行业发展中的核心矛盾。本文将基于两位专家的采访内容,系统解读智能体的趋势前景、当下困境,以及真正具备核心竞争力的技术实践。

01 趋势确立,2025智能体开启规模化落地序幕

2025年被广泛认定为“AI智能体元年”,这一判断并非空穴来风,而是技术成熟度、市场需求与产业生态共同作用的结果。Gartner明确指出,代理型AI已成为今年及未来的关键技术趋势,2025年更是其走向主流化的重要节点,智能体正从简单的辅助工具,进化为能够协同运作的复杂生态系统,深刻改变企业处理复杂任务与决策的底层逻辑。

Gartner预测,到2028年,约33%的企业软件应用将内嵌代理型AI,而2024年这一比例尚不足1%;与此同时,15%的日常工作决策将由这些智能体自主完成,反观2024年,这一数值几乎为零。

Gartner预测:到2028年,15%的日常工作决策将由智能体自主完成(图源:Gartner)

数据背后,是智能体技术从“概念验证”向“实际应用”的跨越,其自主规划、执行与决策能力的提升,让企业看到了降本增效与模式创新的双重可能。更值得关注的是,Gartner预判未来三到六年内,专家型智能体将加速兴起,这类聚焦特定复杂领域工作流程的智能体,将进一步提升行业运营效率与决策精准度。

从行业实践来看,银行业已经率先尝到了AI智能体带来的“甜头”。在智能体技术的支撑下,银行的服务模式正从被动问答向主动决策演进,大量重复性高、规则性强的任务得以自动化处理。在报告自动生成、单据审核、交易异常预警等场景中,智能体的应用不仅缩短了业务办理时间,更降低了人为失误率。

在颜晶看来,“Agentic AI是未来最有变革影响力的一种技术,而且它在未来两年内,就非常有可能实现市场化”,这一判断为行业注入了强烈信心,也预示着智能体将在更多垂直领域实现价值兑现。

02 热潮之下,智能体产业陷入“高开低走”困境

尽管前景广阔,但智能体产业的发展并非一帆风顺。热潮背后,部分早期惊艳市场的明星Agent产品,正遭遇“高开低走”的尴尬。从最初“一码难求”的火爆场景,逐渐走向用户关注度下降、续费率低迷的困境,这一现象引发了行业对当前智能体发展模式的深刻反思。

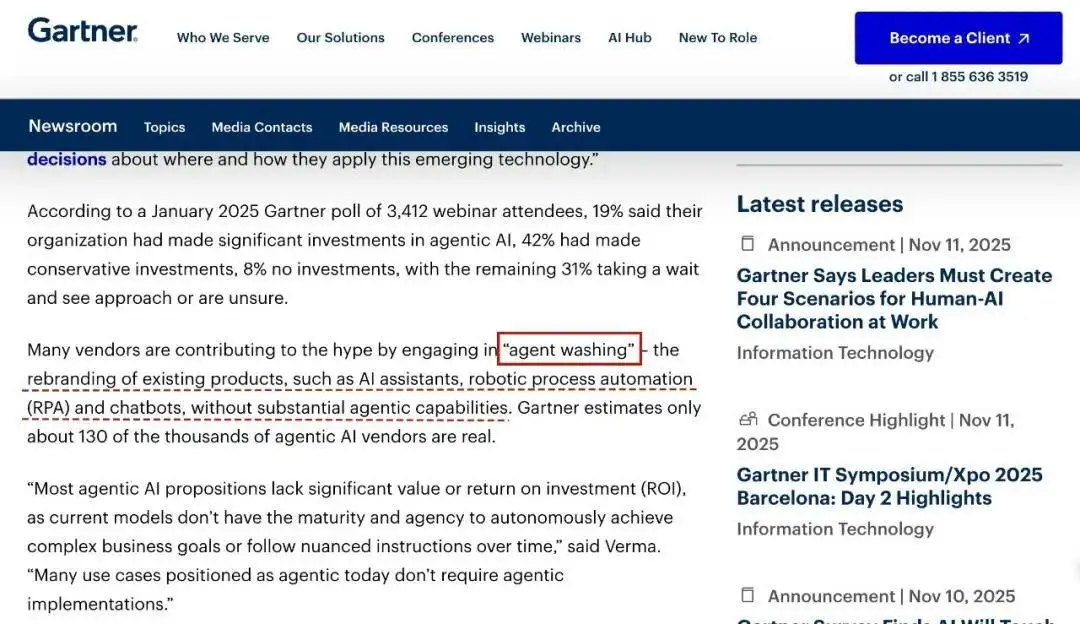

市面上许多厂商存在“Agent Washing”的炒作现象(图源:Gartner)

孙鑫在采访中直指核心问题:许多厂商存在“Agent Washing”现象。这类厂商并未真正投入技术研发,而是将自动化程度较低的传统产品简单重新命名为AI智能体,通过夸大功能、营造概念来吸引市场关注。

这种行为直接导致用户期待与实际体验严重脱节:企业怀着对智能决策、高效协同的高预期付费,最终却发现产品仍停留在传统自动化工具的层面,无法应对复杂场景的动态变化,自然会失去兴趣与续费意愿。

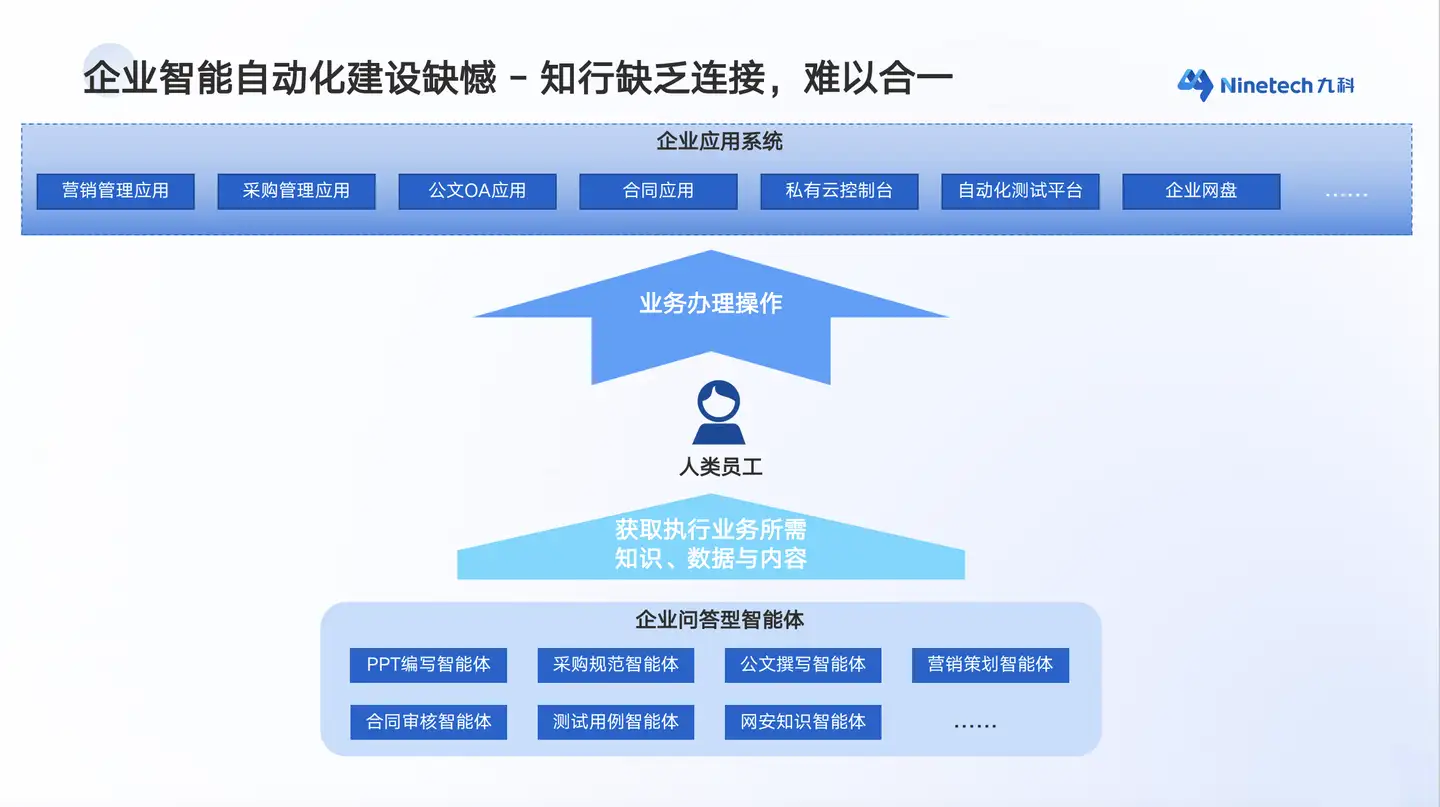

企业智能自动化知行缺乏连接,难以合一

除了功能夸大的问题,部分智能体产品还存在实际价值不足的硬伤。如果产品带来的效率提升或效果优化无法显著优于现有方案,用户自然缺乏长期使用的动力。以金融行业为例,部分银行部署的智能体产品,在贷款初审、客户咨询等场景中,处理效率与人工相比并无明显优势,甚至因缺乏上下文感知能力导致频繁出错,最终不得不退回人工操作。

此外,部分产品在使用与集成过程中对用户要求过高,需要专业技术人员进行大量适配工作,这也抬高了企业的采纳门槛,进一步加剧了“高开低走”的困境。

03 Agent“套壳”横行,九科bit-Agent定义真智能

在智能体的细分赛道中,GUI Agent因贴近企业实际操作场景而备受关注,但这一领域同样存在严重的行业乱象。

目前,市场上充斥着大量“套壳智能体”,这些产品看似搭载了AI功能,实则只是大模型与RPA的简单线性组合——大模型负责生成操作指令,RPA负责执行预设流程。大模型与RPA之间缺乏深度协同与动态适配能力,本质上仍未摆脱传统自动化工具的局限,并非真正意义上的智能体。

这类“套壳智能体”的致命缺陷在于缺乏自主进化与异常处理能力。当企业业务系统界面发生变化、数据格式出现差异,或遇到预设流程之外的异常情况时,它们往往会直接终止任务,需要人工介入修复,无法像真正的智能体那样自主感知变化、调整执行路径。这种“机械执行”的模式,不仅无法解决企业复杂场景的核心痛点,反而会因频繁的人工干预增加额外成本,让用户对智能体技术产生质疑。

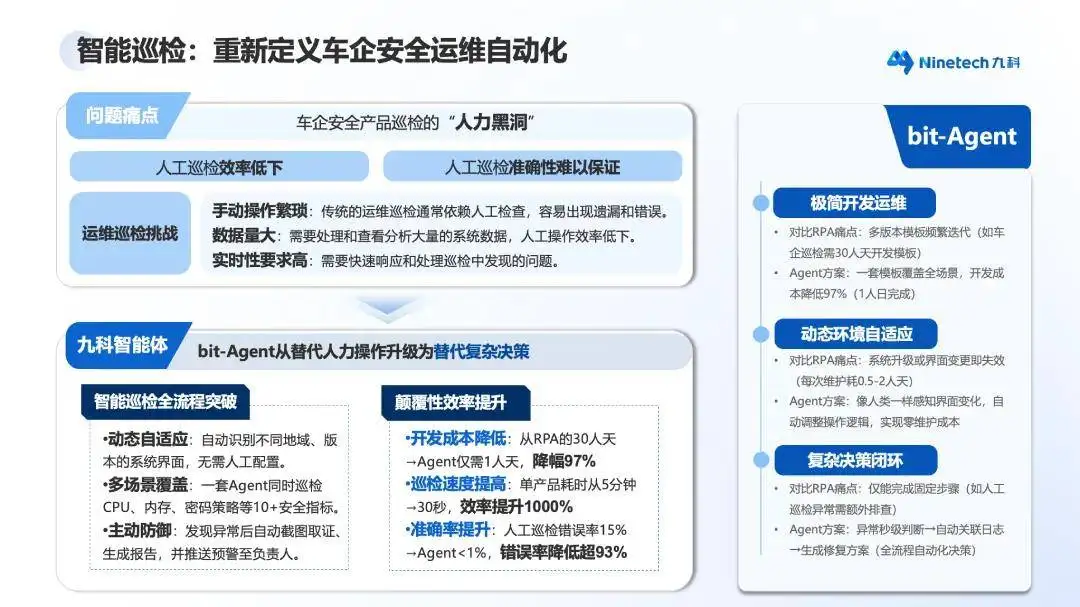

与之形成鲜明对比的是,九科信息自主研发的bit-Agent。它凭借底层技术架构的创新,成为GUI Agent领域真正智能体的标杆。

九科信息bit-Agent的五大核心能力

bit-Agent构建了“感知-推理-执行-自进化”的全闭环架构,彻底打破了大模型与执行层的线性拼接模式。

在感知层,它能自动识别桌面应用、网页系统、客户端软件等各类载体的界面元素,适配动态变化的业务环境;

在推理层,则依托行业知识库与多模态理解能力,将模糊的业务目标拆解为具体可执行的步骤;

在执行层,通过动态自适应引擎,在遇到异常时能自主纠偏或暂停请示,确保任务闭环完成。

作为真正的智能体,bit-Agent的优势更体现在实际应用价值上。

九科信息bit-Agent的“流程固化”功能

针对传统工具成本高昂的问题,它通过“流程固化”技术,将首次执行的成熟路径转化为可复用模块,后续同类任务无需重复调用大模型,使token消耗降低90%以上;在适配性上,它支持所有主流国央企常用大模型,无需额外采购即可快速部署,同时全面满足信创生态要求,可实现私有化部署保障数据安全;在场景落地层面,bit-Agent已在金融、制造业等大型企业中实现商业化应用,将任务处理效率提升数倍,用实战成果印证了真正智能体的核心价值。

九科信息bit-Agent助力某大型车企智能巡检

未来,随着技术的持续迭代与行业规范的逐步建立,“AgentWashing”与“套壳产品”将逐渐被市场淘汰,而以bit-Agent为代表的、具备核心技术壁垒与场景落地能力的智能体,将成为推动产业升级的核心力量。

正如Gartner所预判的,在未来两年内,AgenticAI将实现市场化落地,而专家型智能体的兴起,更将为各行业带来深层次的效率革命与模式创新。