科普|AI Agent 的“记忆”体系:短期上下文与长期知识库如何协同?

在智能自动化不断深入的今天,AI Agent 已不仅是“问答机器人”,更承担起复杂流程的执行和组织知识的沉淀。这一切的根基,离不开其完善的“记忆”体系——一个既能在多轮会话中保持连贯,又能将成功经验化为组织资产的双层存储架构。本文将从实践角度,深度拆解短期上下文记忆与长期知识库记忆的协同原理、应用场景与落地要点,帮助你真正理解并应用这两类记忆,让 AI Agent 真正做到“听得懂、记得牢、用得好”。

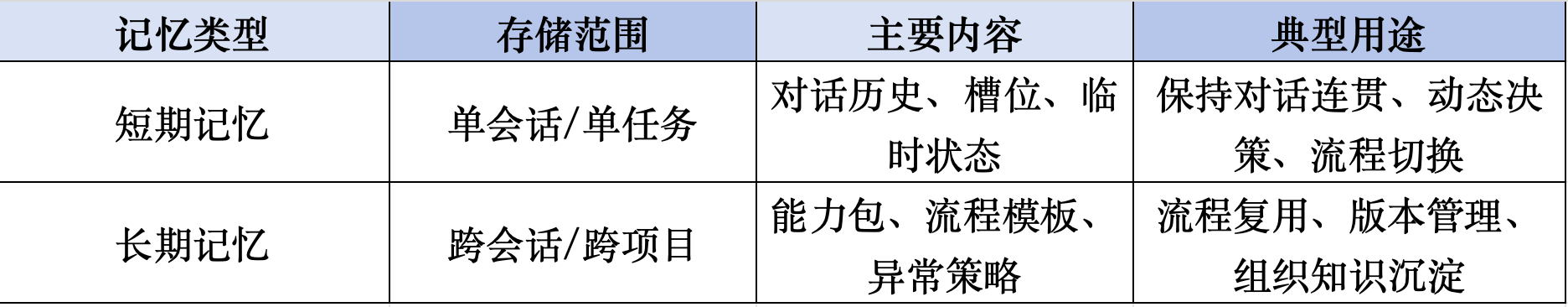

一、短期上下文记忆:让对话与执行始终在线索中

1. 概念与作用

短期上下文记忆专注于当前会话或任务的临时状态,帮助AI Agent连贯地理解和执行多轮指令。

它保存用户刚刚提供的关键信息(如时间范围、对象名称、上一轮操作结果),避免重复询问,让交互更流畅。

2. 实践要点

核心信息提取:针对业务场景预定义“槽位”(例如“报告周期”“审批单号”“文件路径”),在对话中自动填充与更新。

动态任务切换:当用户中途更改需求,例如“顺便把上月对账也做了”,Agent 立刻读取已填槽位,追加新任务,无需重新输入所有参数。

过期与清理:设定明确的超时或完成后清理规则,避免无效信息堆积,同时确保隐私安全。

3. 应用示例

用户在对话中先说“请出具本月销售报表”,系统记录“周期=本月”;随后补充“给上月也做个对比”,Agent仅需新增“对比=上月”参数,生成对比分析,无需重新说明职业和系统。

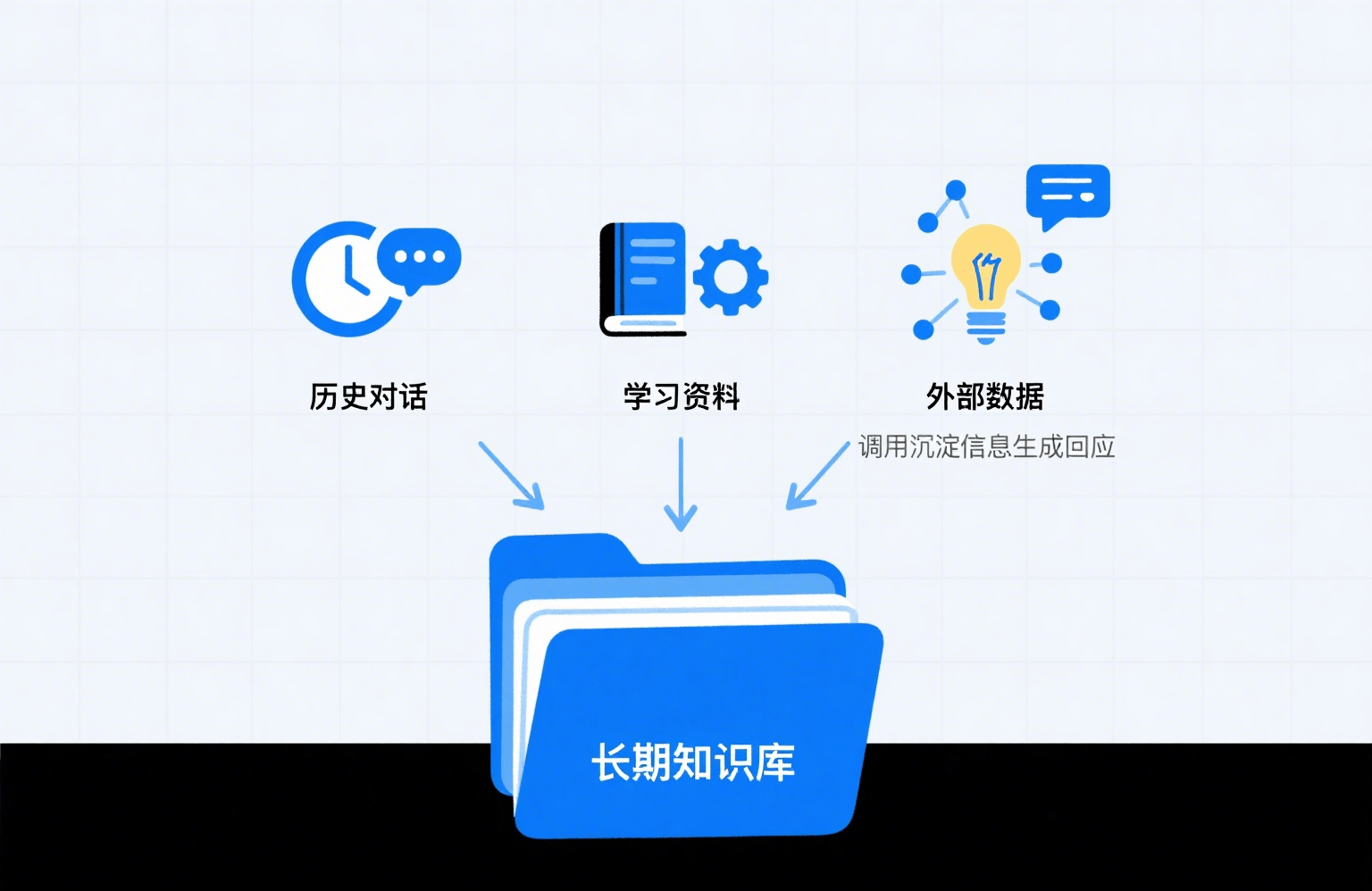

二、长期知识库记忆:将流程经验转化为组织资产

1. 定义与价值

长期知识库记忆,也称“能力中心”,是跨会话、跨项目持久化保存的流程模块库。

它将一次次人工录制或自动生成的流程固化成“能力包”,供不同团队、不同场景反复调用。

2. 能力包的设计与管理

模块化拆分:将业务流程按最小可执行单元划分,如“数据导出”“表单填写”“报表生成”等。

参数化配置:对每个流程暴露必要的输入输出参数,业务侧只需填写少量变量即可运行。

版本与权限:通过标签、版本号和调用权限控制,实现变更可追溯、审批可管理。

3. 应用示例

月底财务需在 CRM、ERP、BI 三系统间流转数据。知识库中分别有“导出CRM数据”“生成ERP发票”“同步BI推送”三大能力包,可以按需拼接,形成完整闭环。

三、双层记忆协同:短期与长期的有机融合协同流程:

协同流程:

1. 用户“说出”需求,短期记忆捕捉核心槽位并解析意图;

2. Agent 根据意图调用相应的长期能力包;

3. 在执行过程中,短期记忆跟踪进度与中间结果;

4. 结束后,将执行日志与反馈回写知识库,优化后续版本。

冲突与清理:

- 当用户修改参数与能力包默认设置冲突时,Agent 应主动提示并更新槽位;

- 短期记忆在任务完成或超时后立即清除,长期记忆则按需归档或版本冻结。

四、落地建议与常见误区

1. 从小场景试点:先选稳定且价值明确的流程(如月度报表、批量审批)构建双层记忆;

2. 制定治理规范:定义能力包发布、更新、回退流程,确保版本管理有序;

3. 监控与优化:结合业务 KPI(自动化率、执行成功率)定期评估记忆体系的效果。

误区提示:

- 不要将所有对话内容永久保存;

- 能力包不宜过度拆分导致管理复杂;

- 忽视权限与审计将带来安全风险。

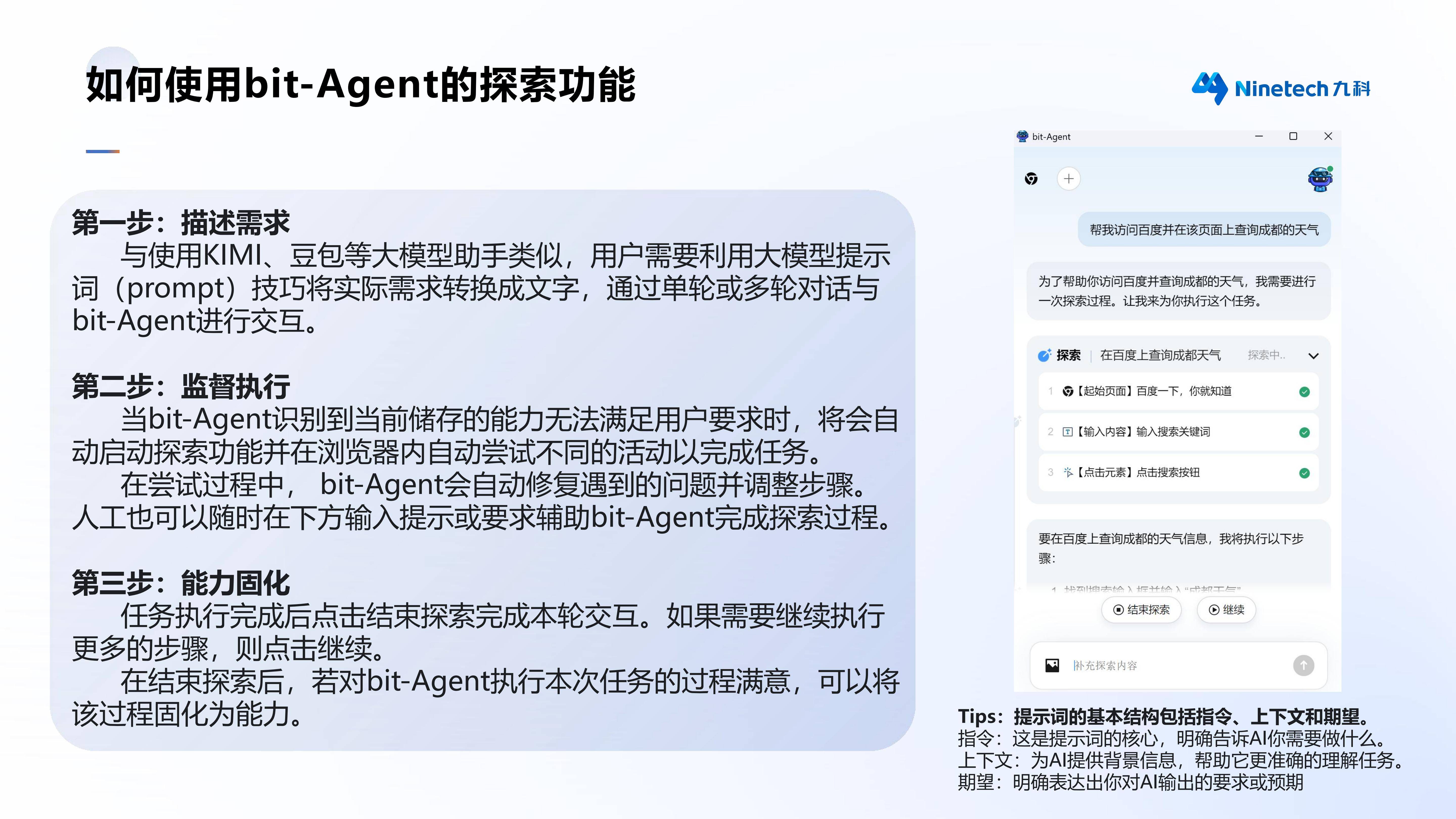

五、九科信息bit-Agent的实践

短期记忆:贯穿多轮交互

bit-Agent 能在一次会话或任务执行流程中,自动捕获并保留核心槽位信息——如“对账周期”“审批节点”“报告类型”等。无论用户怎样补充要求,平台均能即时读取先前存储的上下文,避免重复询问并保持对话连贯。

长期记忆:构建能力包资产库

每次成功执行的流程,bit-Agent 都会固化为“能力包”,包含操作步骤、输入输出规范与异常处理策略。所有能力包集中管理在可视化能力中心,支持按业务域、系统类型、调用频次等多维度检索和发布版本,实现“一次录制、处处调用”。

自愈机制:遇错自动修复

在流程运行中,如果界面元素变化或网络中断导致执行失败,bit-Agent 会根据能力包的重试与回滚设定自动修复,并将异常节点与当前会话上下文一起上报。此机制既保障了流程稳定性,又为后续能力包的优化提供了精准反馈。

优化闭环:用户反馈驱动进化

用户可以对每次调用结果进行评分并提交改进建议,bit-Agent 会将这些反馈与执行日志汇总,推动能力包版本迭代。通过短期记忆维护会话状态、长期记忆管理流程资产,并结合自愈与反馈,bit-Agent 实现了 “说得懂、做得准、越用越聪明” 的智能体理想,助力企业在财务对账、客户服务、政务审批等场景中,高效、稳健地运行自动化流程。

九科信息bit-Agent的能力固化功能

六、结语

AI Agent 真正的智能,不止在于会“说”,更在于可记、可学、可复用。短期上下文记忆和长期知识库记忆的有机协同,是实现这一目标的关键。掌握并应用好这套记忆体系,才能让智能体在千变万化的业务场景中持续迭代,成为真正的“数字同事”。