干货|企业盲选智能体,必须搞清楚4个误区

过去两年,AI Agent 在企业世界的热度一路走高。从金融到制造、从运营到研发,哪怕是之前对数字化兴趣不大的行业,也开始询问:“我们是不是也应该上一个智能体?”

结果却是——企业越是想上智能体,反而越不知道怎么选。

不是技术看不懂,而是整个市场“模糊地带”太多:有些产品只是把大模型接到流程自动化上就自称智能体;有些能执行任务,但一遇到异常就停摆;在 demo 里很惊艳,上线后却每天救火;简单一句话:同名概念,能力差距可以相差 10 倍。“智能体”这个词太宽泛了。

最关键的是:很多企业其实不知道“智能体应该长什么样”。因此,在正式选型前,把误区讲清楚,比介绍能力更重要。

以下四个误区,是企业最容易踩的坑,也是智能体能否落地的判断基线。

一、误区一:以为“接了大模型”就是智能体

如今市面上大量“智能体”,核心就是一句话——大模型能回答问题,因此它能执行任务。

问题在于:语言理解 ≠ 任务执行。大模型可以解释、总结、回答,但这不等于它能真正完成企业场景中的复杂行为,例如:跨系统跳转、表单填写、多步骤审批、执行路径选择、任务中断后的恢复等等。

许多“伪智能体”的运行方式,实际上就是让大模型“猜下一步该干什么”,于是出现:有时能跑通,有时突然走偏;少量异常就直接停摆;不同用户同样指令执行结果不一致;行为不可预期,企业不敢放权等问题。真正的 AI Agent 强调的是“可预期、可重复、可解释”,而不是“模糊的、概率性的回答”。 只有“感知—规划—执行—检查”的完整闭环,才算智能体。

二、误区二:以为“会执行”就算能落地

不少产品确实能执行一些任务,但执行 ≠ 可落地。以下是企业最典型的痛点:

1、能执行,但步骤完全靠“界面截图”绑定,一改界面就全崩

2、只能按照“固定路径”跑流程,一遇到多分支就报错

3、执行时无法处理异常,也不会自检

4、不支持任务恢复,一旦中断就只能重跑

5、任务执行缺乏策略,无法根据状态动态调整

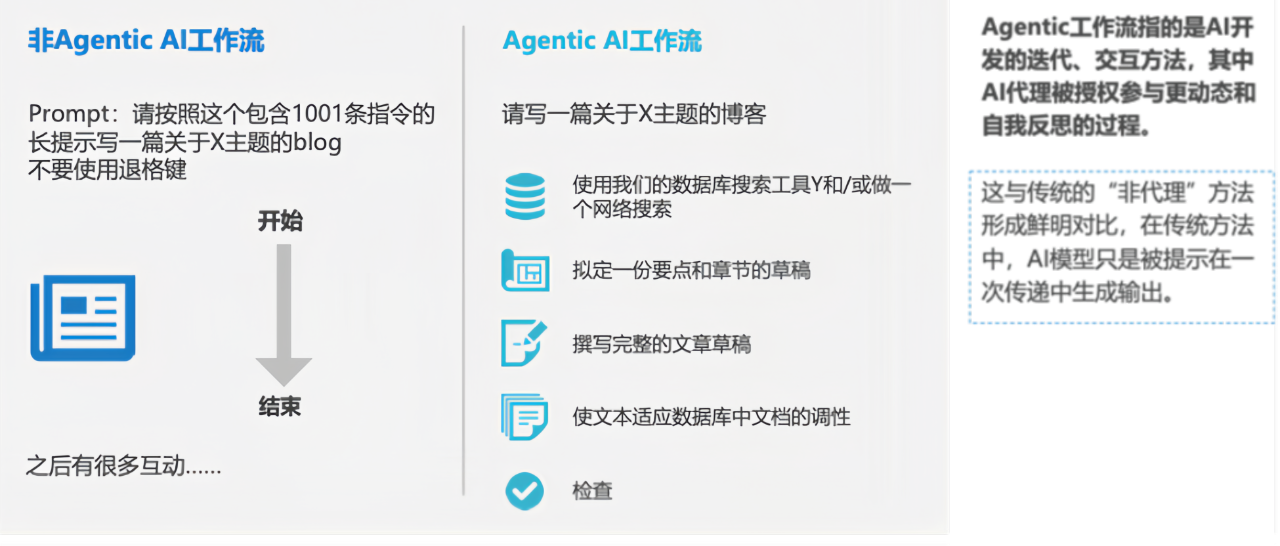

IDC《AI Agent应用市场概览》:真假智能体工作流对比

能跑 demo 不难,能稳定跑一年才是真本事。许多智能体为了炫技,demo 时会让大模型“全程推理、全程决策”。这样看起来能力很强,但真正上线后会出现很多问题:模型调用成本不断上涨;每个任务的成本不可预测;批量执行任务时成本呈指数级增长;没有“能力固化”,导致重复调用模型;异常恢复时仍需模型介入,成本再次上升等。

这也是为什么企业最终会发现:不是不想上智能体,而是市面上很多产品并不能支撑关键业务。

三、误区三:忽视安全、权限、审计体系

大多数 demo 都在展示能力,却极少提“安全”。而在企业世界里,权限比能力更重要。

智能体要进入企业系统,就必须回答几个基本问题:

1、它以什么身份访问系统?

2、它能执行哪些操作?边界如何划定?

3、所有行为是否可追溯?

4、每一次模型调用是否可审计?

5、谁在监管它?它自身如何自检?出了问题责任在哪一层?

6、在涉及多系统的信息流动时,数据如何隔离与加密?

7、如何保证不会越权操作?

没有安全体系的 AI Agent,本质就是“能力强但没人敢放出来”的系统。尤其是在权限敏感度极高的行业(金融、央国企、制造、能源等),越是强能力的智能体,越需要清晰的:身份控制、权限分配、动作边界、审计链路、风险隔离。对AI Agent来说,安全不是锦上添花,而是门槛。

九科信息资质认证

四、误区四:不评估可维护性,最后“上线一天、崩一周”

企业最常说的一句话是:“不是我们不用,而是你们太难维护。”

许多智能体在 PoC 阶段表现很好,一旦进入真实环境就暴露出问题:系统一升级,智能体大面积失效;表单结构一变,需要重新标注;人工维护成本超过自动化本身;新任务无法复用已有能力,越用越乱;大模型调用完全不可控,成本波动极大......这说明产品缺乏真正的工程化能力。

智能体不是“一套流程跑到底”,而是“任务—能力—策略”的长期体系。 维护性差,就意味着企业无法持续用它。

五、企业应该用什么标准来选?

避开误区之后,一个成熟的 AI Agent 体系至少要具备五个特征:

1、能读懂任务,不靠“猜”执行

2、执行路径稳定,能处理真实业务中的异常

3、安全、权限、审计体系完备

4、能力可复用、可维护、能随业务成长

5、模型调用策略可控,长期成本可预期

这些标准,是企业确保智能体真正落地的底线。

九科信息bit-Agent核心能力

九科信息在服务大型企业与多行业客户的过程中,也逐步形成了相对成熟的工程化体系,例如 bit-Agent 在执行任务时会自动固化能力、支持异常恢复、具备可审计与可控的权限体系、模型调用策略清晰可调节,并能与业务系统如 SAP、金蝶、钉钉、飞书等进行深度集成,使智能体具备企业级的落地能力。这些能力并非“炫技”,而是让企业敢用、能用、长期用的关键。