科普|为什么所有智能体产品都在强调“记忆”?

在 AI Agent 走向企业级落地的过程中,有一个词被频繁地提起——Memory(记忆)。几乎所有智能体产品都在宣传“有记忆”“长记忆”“强记忆”,甚至有人戏称:没有记忆的智能体,只是个“大号聊天机器人”。

为什么没有 Memory 的 AI Agent 总是“智商堪忧”?为什么企业级的记忆系统比想象中难得多?本文我们尝试从原理到场景,带你完整看懂“智能体的记忆体系”。

一、没有 Memory 的智能体是什么体验?

如果你从未用过真正有记忆的智能体,那么你一定见过这样的场景:你说一句,它做一步;你换一个说法,它就“忘了上一步”;你需要它做一个完整任务,它却像一条金鱼一样,三秒前的内容就消失了。

例如:你让它“生成一份周报并发给部门负责人”。它会乖乖生成周报,却不知道“部门负责人是谁”;你给它一组文件并提示“这些是本周合同”。两轮对话后,它完全不记得这些文件存在......

没有记忆的智能体,本质上只是在一轮轮处理指令,它无法持续理解你、无法积累知识,更无法构建跨任务、跨系统的长期认知。

这意味着它无法真正承担“企业级任务”。

二、Memory 为什么是智能体的灵魂?

如果把智能体比作一个人:大模型的推理能力相当于“思考”、多工具协同相当于“手脚”、记忆系统则是贯穿所有行为的“大脑皮层”。没有记忆,智能体永远只能执行碎片化动作;有了记忆,它才具备持续行动、持续优化、持续进化的能力。

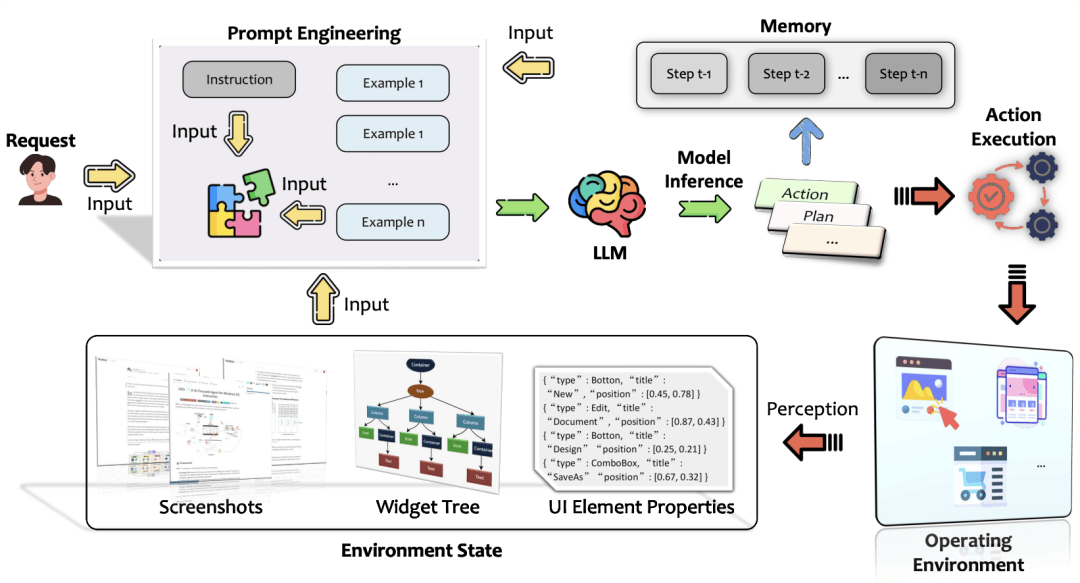

GUI Agent 的整体架构

它能做到:让任务不再“盲目”:智能体知道自己之前做过什么、做到哪一步、哪些已完成、哪些仍待执行。与用户建立“长期关系”:它懂你的偏好、理解你的业务语言、知道你常用流程,不用每次重新解释。在复杂业务中逐步增强能力:智能体不仅执行任务,更会通过记忆不断提升动作准确率、错误恢复能力和策略质量。

换句话说,记忆是智能体从“工具”变成“助理”的关键分水岭。

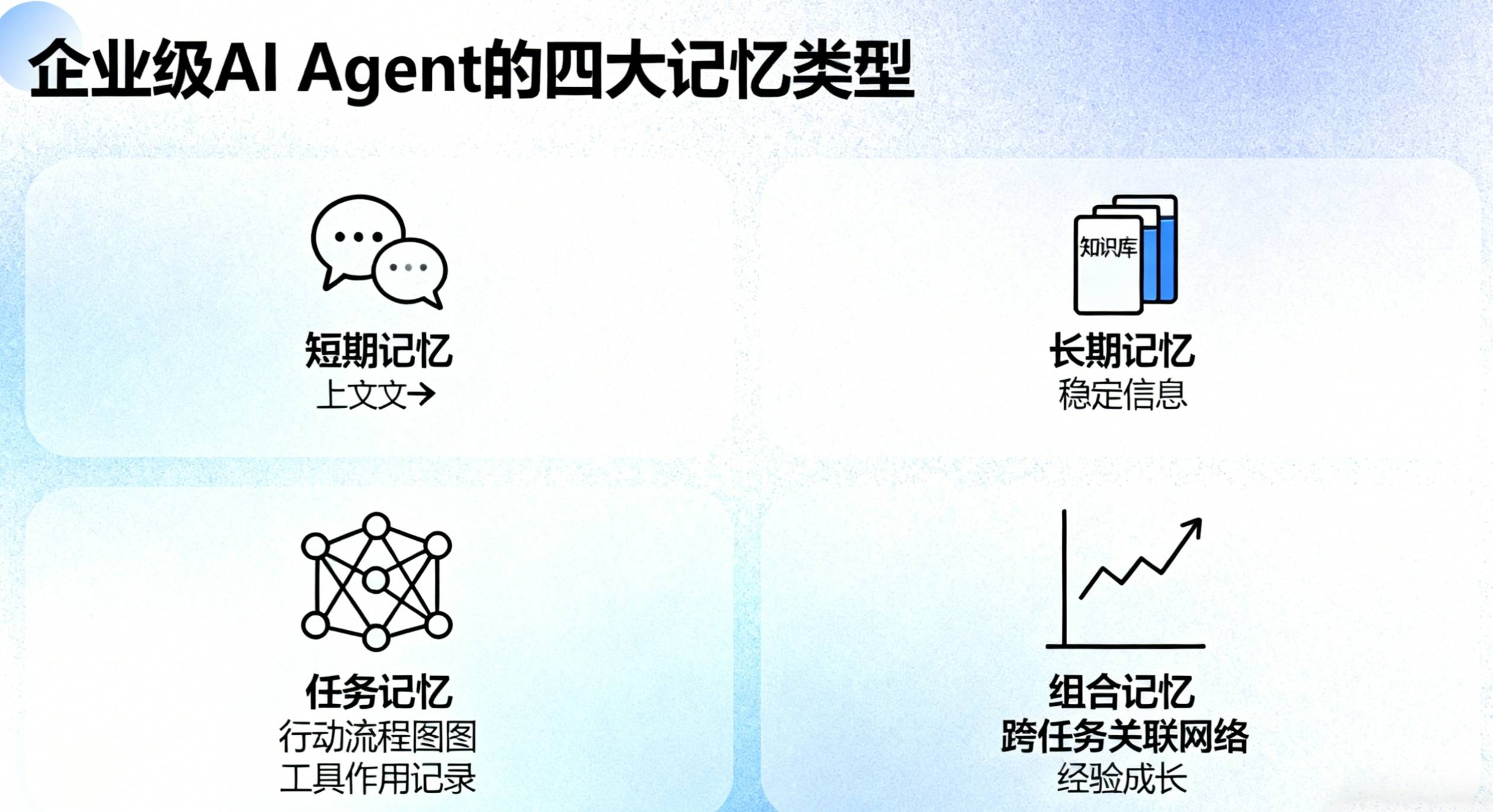

三、智能体的四类记忆:短期 / 长期 / 任务 / 组合

在企业级智能体中,Memory 通常可以分为四大类:

(一)短期记忆:即时上下文

对应当前的对话或任务执行过程。

例如:你说“把上条消息总结一下”、你说“继续刚才的流程”等。智能体能理解“上条”“刚才”所指的内容,并基于上下文继续推进。

没有短期记忆,就会出现“断片式对话”,无法连续执行任务。

(二)长期记忆:持久知识库

存储与用户、企业相关的稳定信息,例如:某个部门的业务规则、某系统的审批链路、某员工的角色与权限等。

长期记忆让智能体具备持续性的企业认知,而不是每次从零开始。

(三)任务记忆:行动序列

记录智能体执行任务时的:每一步行为、每一次工具调用、每个环节的输入输出。这类记忆是企业最关心的,因为它决定了:能否追溯、能否审计、能否复盘、能否固化能力(复用)

没有任务记忆,智能体就无法“可控”。

(四)组合记忆:跨任务、跨时间的综合能力

这是最难,也是最接近“企业级智能”。通过长期积累,智能体能做到:总结多个项目的共同模式、跨系统关联信息、从不同任务中提炼出可复用能力、主动分析问题并提出优化建议等。

组合记忆让智能体具备“经验”,而不只是“知识”,它能让智能体随着时间真正成长。

企业级AI Agent的四大记忆类型

四、为什么企业级AI Agent的Memory 更难做?

在 To C 场景里,Memory 更像是“把聊天记录保存好”这么简单的事。但一旦进入企业世界,Memory 不再是一个“模型记住点什么”的问题,而是关乎组织安全与责任边界的核心基础设施。

换句话说——企业级 Memory 的复杂性,并不是 AI Agent 自己制造的,而是企业治理体系决定的。

(1)安全敏感性:AI Agent 不能“想记就记”

企业中任何一条信息都可能包含合同、客户、供应链、财务、人力等敏感内容。AI Agent 若无边界地记录,将带来极高风险。

因此企业级 Memory 必须做到:只记录“被允许记录”的内容;只在“被授权的场景”下调用;记录内容必须随时可清除、可冻结、可撤销。Memory 在企业内像一种“受监管的能力”,必须像数据库一样有严格的安全分层,而不是“自由书写的笔记本”。

(2)权限体系极其复杂:AI Agent不能随意访问

企业里不是所有人看到的东西都一样,也不是所有 Agent 能访问的内容都一样。例如:财务 Agent 不能访问人力系统、销售 Agent 不能调用供应链的权限数据、高管的决策材料不能被一般员工级Agent 读取。

因此企业级 Memory 必须适配企业的权限矩阵,做到不越权、不串权、不多给权限,也不少给权限。这套机制本质上就是“企业级 Memory 的治理系统”,远比技术层面复杂。

(3)加密要求高:企业 Memory 是资产,不是缓存

企业 Memory 一旦形成,就是一种“知识沉淀”,属于企业数字资产。

如果存储在不安全的位置,或者加密不达标,本质上就是知识泄露。

因此企业级 Memory 需要支持:数据全链路加密、跨系统的加密传输、访问密钥的生命周期管理、可独立抽离的加密存储。这与 C 端产品的“记住用户偏好”完全不是一个难度级别。

(4)审计要求高:每一次调用都要“能查、能溯源、能问责”

企业部署 AI Agent 最担心两件事:Agent 看了什么?Agent 用这些信息做了什么决策?

因此企业级 Memory 必须支持审计:记录调用路径、记录决策依据、记录使用场景、出现风险时能定位到具体 Agent 和任务。

也就是说,企业要的不只是 Memory,更是“带监管能力的 Memory 系统”。

五、如何解决 Memory 难题?

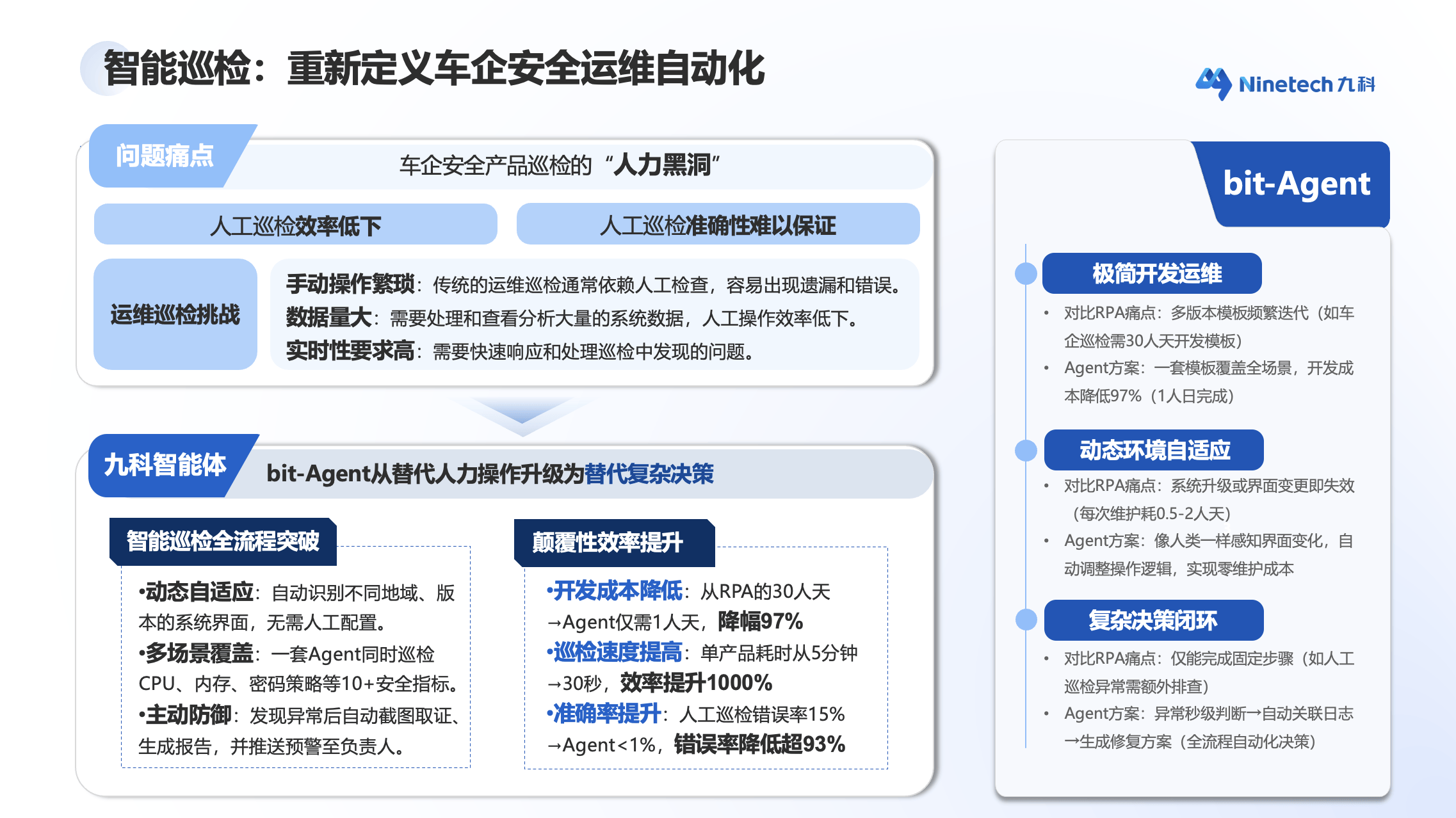

在智能体落地的过程中,九科信息的 bit-Agent 选择了一条“从企业真实场景反过来设计记忆系统”的路径。

(一)从业务系统构建“可信记忆库”

该产品的记忆来源主要包括:金蝶等财务、人事系统;SAP 等核心业务系统;钉钉、飞书、企业微信等协同平台;RPA 自动化流程中沉淀的任务链路,这些数据构成了企业级的结构化与半结构化知识底座。

(二)记忆严格遵循企业权限

bit-Agent 在跨系统访问记忆时,必须经过:角色校验、权限验证、数据脱敏、操作审计这些流程。

企业可以完全掌握 Memory 的可见范围与调用逻辑。

(三)允许企业“管控记忆”

“管控”的部分包括:可视化管理、可删除、可冻结、可审计、可版本化。企业不会担心“智能体记住了不该记的东西”。

(四)让记忆真正参与任务执行

bit-Agent 的任务执行链路中,记忆不是“装饰”,而是“思考的一部分”。

例如,执行流程审批时,它会自动读取最新制度;做报表时,它会记住不同部门的填报习惯;做自动巡检时,它会沿用上次的异常点位。例如,在大型车企的智能巡检场景中,bit-Agent 已能利用历史记录不断提升定位与异常识别能力。

企业不需要担心智能体每次从零开始。

九科信息bit-Agent助力某大型车企智能巡检

六:记忆,决定了智能体的“天花板”

一个没有 Memory 的 AI Agent,只能执行指令;一个拥有 Memory 的 AI Agent,才能承担任务。

而一个拥有 企业级 Memory 的 AI Agent,才能真正落地。在智能体从“好玩”走向“好用”的过程中,记忆是最关键的基础设施。

九科信息的 bit-Agent 正是在这个方向上持续深耕——让智能体不仅能听懂、能行动,更能“记住企业”,成为企业内部可信、稳定、可控的智能伙伴。

如果你希望让智能体真正融入企业工作流,从简单辅助走向真正的业务能力承载者,那么,Memory 一定是你重点关注的部分。