深度|GTC大会黄仁勋演讲拆解:英伟达“AI工厂”,值不值5万亿?

2025年GTC全球技术大会落下帷幕的次日,英伟达市值突破5万亿美元大关,再度将人工智能推至全球资本的聚光灯下。伴随这份耀眼成绩而来的,是关于AI的激烈争议:一方认为这不过是新一轮技术泡沫,喧嚣过后终将回归沉寂;另一方则坚信,AI正跨越关键拐点,从生成式走向代理式,即将引领人类开启全新的生产力革命。

英伟达创始人黄仁勋在2025年GTC全球技术大会中发表演讲

要厘清这场争议的核心,或许我们应当将目光投向英伟达创始人黄仁勋在大会上那长达两小时的演讲。在那件标志性的黑色皮衣背后,他不仅公布了英伟达的技术路线图,更勾勒出了AI作为下一代基础设施的宏大蓝图。

01 黄仁勋的认知颠覆:AI是“工作者”,更是重塑经济的“新电力”

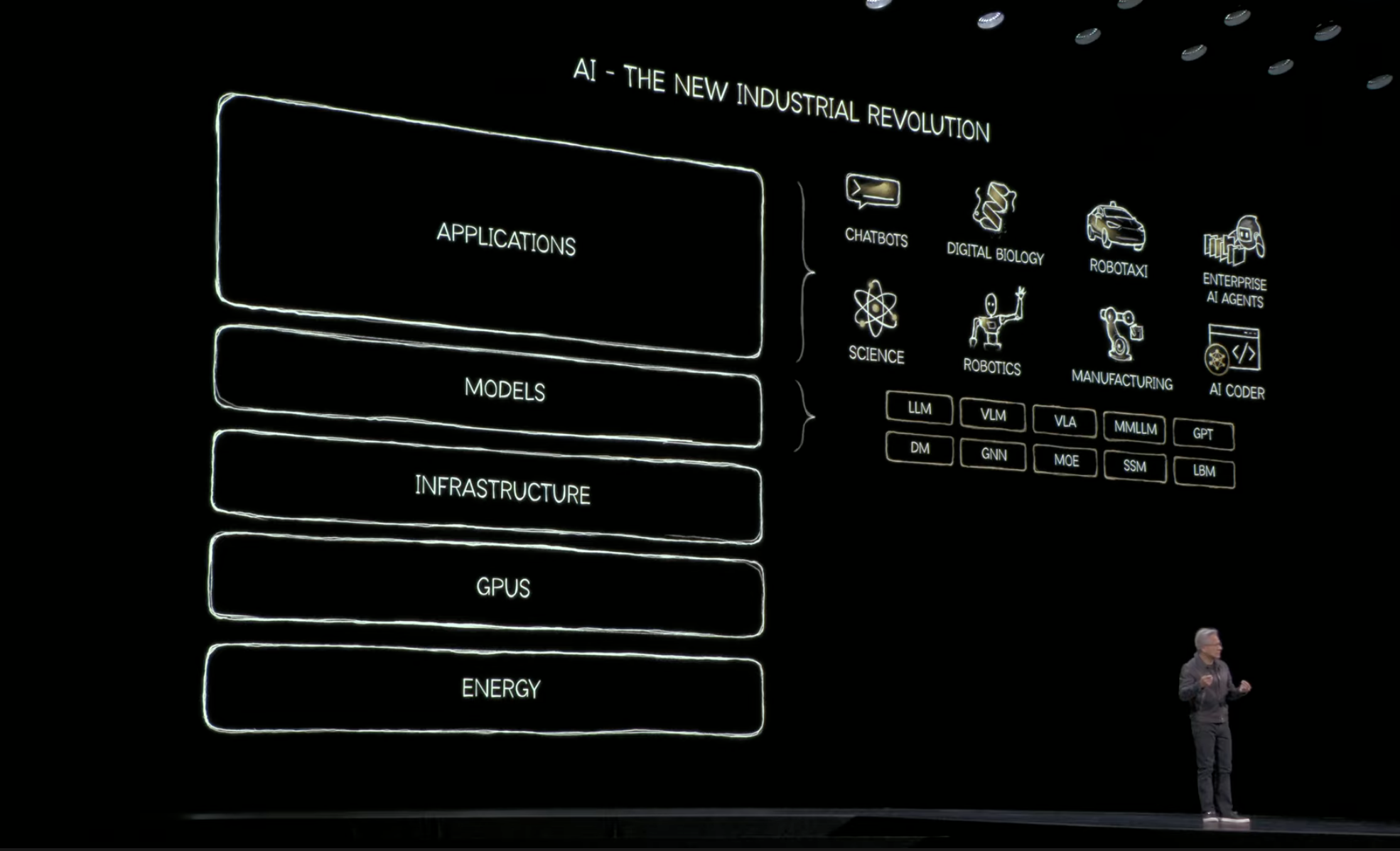

在黄仁勋的演讲中,第一个颠覆性观点便是重新定义AI的本质:AI不是辅助人类的“工具”(Tools),而是能够自主行动的“工作者”(Workers)。这一界定并非概念游戏,而是基于产业规模的深刻洞察。

根据他的观点,全球IT工具(如Excel、数据库)的产业规模约为万亿美元级别,而全球经济总量却高达100万亿美元。过去的技术革命中,工具始终需要通过人类操作才能发挥价值,而如今的AI已具备直接使用这些工具的能力:它能读取数据、分析报表、调度资源,甚至自主生成代码与方案,直接参与到百万亿美元规模的全球经济活动中。这种越过人类的能力,正是AI估值难以用传统框架衡量的核心原因。

更具前瞻性的是黄仁勋提出的“AI工厂”概念。

黄仁勋在演讲中提出“AI工厂”概念

他指出,过去IT产业的逻辑是“先编写软件,再让计算机运行软件”,而未来的核心转变是“计算机自主生成有价值的token,再将token重构成音乐、文本、视频、化学配方甚至蛋白质”。这种从“检索式计算”到“生成式计算”的跃迁,让数据中心不再是“存储文件的仓库”,而成为“生产数字价值的工厂”。

为支撑这一模式,英伟达发布了“AI工厂的操作系统”NVIDIA Dynamo——其命名直指工业革命的核心发明“发电机(Dynamo)”,寓意着AI将像电力一样,成为驱动所有产业运转的底层动力。

值得注意的是,黄仁勋将AI定调为与电、互联网同级的基础设施。这种基础设施级的技术迭代,意味着AI将从“可选工具”变为“必需资源”。正如现代企业无法脱离电力运转,未来的经济主体也将无法脱离AI存在,而掌控AI基础设施的企业,无疑将握住经济运行的“电闸”。

02 英伟达AI工厂的落地样本

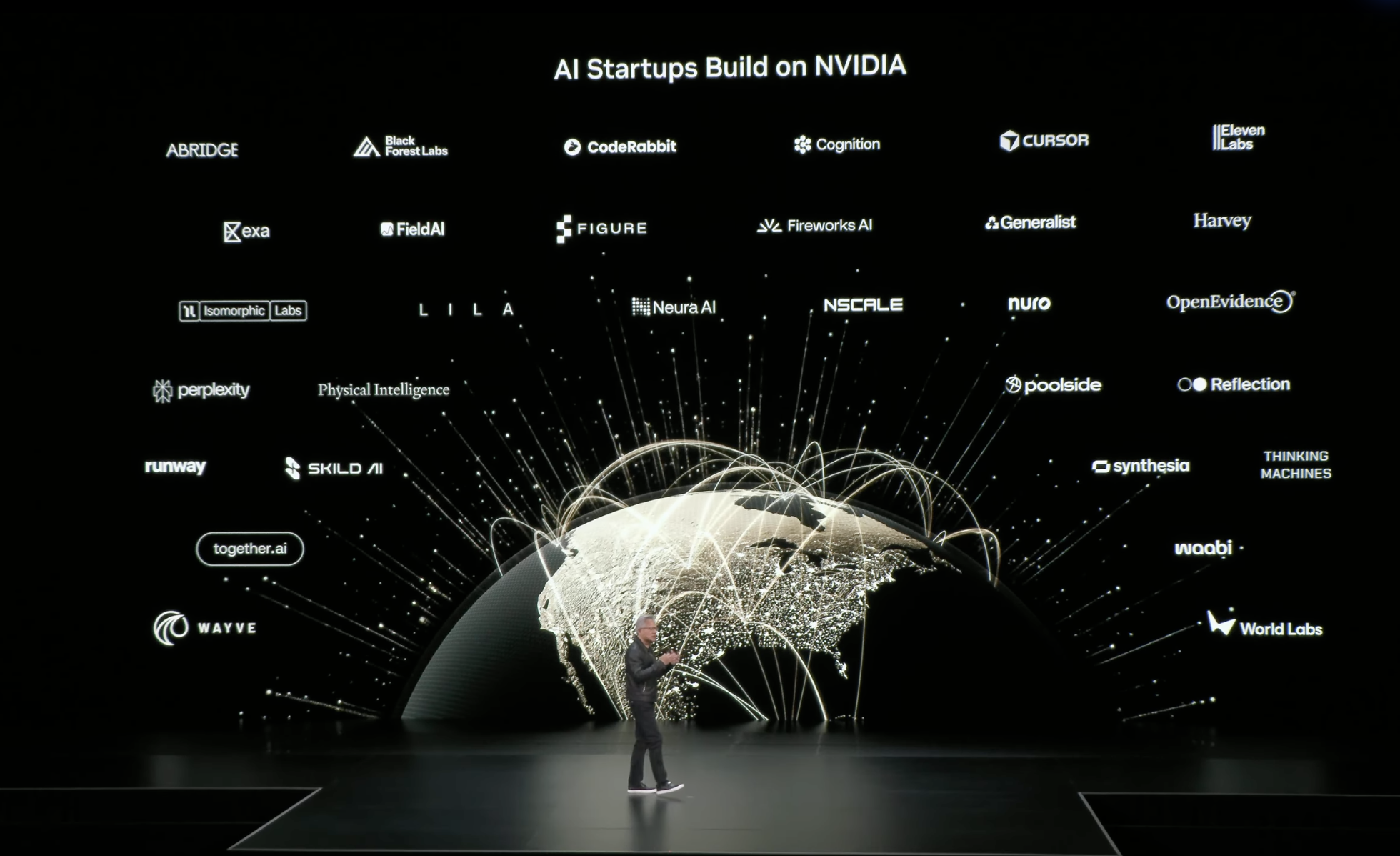

事实上,英伟达早已将AI工厂转化为产业实践,在多个领域验证了AI工厂的商业价值。

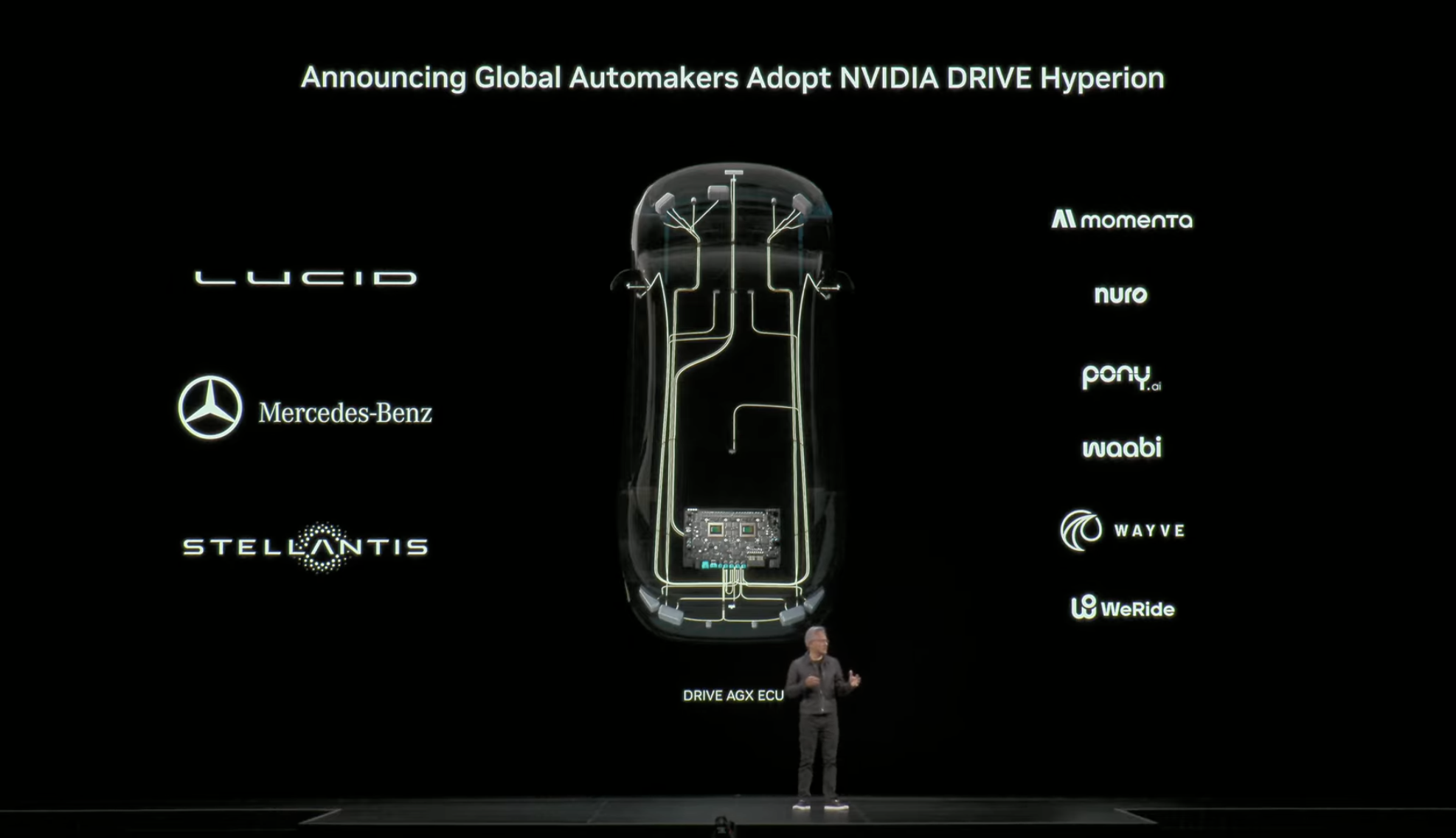

其中最引人注目的合作,当属与通用汽车(GM)的深度绑定。双方将在三大领域落地AI技术:在制造端,利用AI革新汽车生产线的调度与质量检测;在研发端,通过模拟技术加速车辆设计与性能测试;在车载端,部署自主驾驶AI系统,实现车辆的实时环境感知与决策。

这种“全链路AI赋能”,正是AI工厂理念在制造业的典型应用:通过生成式计算生成设计方案、通过代理式AI(Agentic AI)执行生产调度、通过物理AI理解车辆行驶中的物理规律。

英伟达“AI工厂”宣布与通用汽车深度绑定

在自动驾驶与机器人领域,英伟达的技术布局同样深入。其发布的Omniverse平台被定义为“物理AI的操作系统”,可构建真实世界的数字孪生;新一代世界基础模型Cosmos能生成无穷尽的虚拟场景,为AI训练提供海量合成数据;与DeepMind、Disney Research联合开发的物理引擎Newton,则能精准模拟摩擦力、惯性等物理规律,让机器人具备理解真实世界的能力。更关键的是,英伟达将人形机器人的通用基础模型IsaacGrootN1开源,降低了行业的AI应用门槛。这种“技术开放+生态共建”的模式,正是AI工厂从“单一企业应用”走向“全产业普及”的关键一步。

NVIDIA在开源模型领域贡献巨大,共有23个模型位列排行榜

从技术性能来看,英伟达的AI工厂已展现出惊人的效率。以推理场景为例,传统大型语言模型(LLM)在处理复杂任务时往往“一次性输出”,错误率居高不下(如婚宴座位安排任务中仅用439个token却漏洞百出);而基于Blackwell平台的推理模型能通过“思维链(Chainof Thought)”逐步推理,用8600多个token反复验证,最终得出正确答案。这种“智能提升”背后,是算力的指数级增长。

黄仁勋预测,到2030年全球数据中心建设规模将达一万亿美元,而“有实体工厂的企业,终将拥有两个工厂:一个生产实物产品,一个生产数字价值”。

03 bit-Agent:九科信息交出的“中国方案”

当英伟达凭借AI工厂理念与产业实践,为全球AI基础设施落地提供了国际样本时,中国企业也在本土化场景中积极探索适配路径,试图交出属于自己的技术答卷。

其中,九科信息自主研发的bit-Agent颇具代表性。作为国内首个实现商业化落地的GUI Agent,它打通了“决策-感知-执行-学习”的全链路能力,让其在制造业、金融业等领域快速构建起差异化智能体解决方案。

传统智能工具多采用“大模型规划+RPA执行”的线性架构,这种模式不仅在实际操作与预设流程出现偏差时会直接“卡壳”,还会衍生出跨场景开发成本高、单任务耗时久、重复调用大模型导致资源浪费等连锁问题,也因此难以摆脱“AI套壳”的行业困境。

九科信息bit-Agent的自主决策与动态调整能力

而bit-Agent的核心突破,恰恰是针对这些痛点重构了“AI+自动化”的技术逻辑:它不再依赖固定流程,而是通过实时感知环境动态调整决策,同时建立能力升级机制,从根源上解决了传统工具的适配性与经济性难题。

这种技术优势在上汽集团的安全运维场景中得到充分验证。针对上汽旗下上百家子公司的多维度安全巡检需求,bit-Agent展现出三大核心价值:

九科信息bit-Agent助力上汽集团智能巡检项目

其一,通过“一次配置、全域复用”的模板化能力,大幅降低跨场景开发成本,无需为不同厂区单独定制流程;

其二,借助自主决策和自动化执行能力,将单个产品的巡检耗时大幅降低;

其三,依托流程固化机制,首次完成巡检任务后便自动沉淀为可复用“能力”,后续执行时无需重复调用大模型,既保障了操作稳定性,又节省了90%以上的token消耗。

九科信息bit-Agent的流程固化功能

英伟达以Dynamo操作系统为核心,构建的是“生产数字价值的工厂”,聚焦于底层算力与数字资产的生成;而bit-Agent则以“工作流自动工厂”为定位,聚焦于产业端的业务流程标准化生成,同时作为执行终端激活企业已有的数字化资产,最终形成“设计-执行-复用”的智能体落地闭环,让AI工厂的理念在本土化场景中有了更具体的实践载体。

AI作为堪比电力的通用技术,其真正的价值从不在单一硬件的溢价里。当它与制造业的数字孪生深度耦合,甚至重构整个产业的生产逻辑时,当前的市值不过是这场革命的“预付款”。那些还未完全爆发的垂直场景、尚未成型的人机协作模式、那些关于人型机器人的畅想,终将证明:我们今天对AI的估值,只是看到了冰山露出水面的一角。