干货|从聊天到执行:AI Agent内部流程改造七步走

很多企业/组织在引入 AI Agent 时,先做的是“会说话”的对话能力,真正能把业务从“聊天”升级为“执行”的,靠的是把内部流程做成能被 Agent 安全、可控调用的体系。本文给出一套实操化的七步路线,面向企业项目组和业务负责人:既讲“要做什么”,也给出“怎么做”的落地要点,便于把试点变成可复制的生产能力。

一、回到业务痛点,明确“谁要干什么”

不要从技术出发去定义项目,而要从业务目标倒推。先把流程拆成“谁触发 → 期待结果 → 成功判定”的最小闭环,判断是否适合由 AI Agent 执行。优先考虑三类场景:

(1)高频且重复的工作;

(2)规则可拆解但需要理解上下文的任务;

(3)一旦失败可有明确回退路径的任务。

落地要点: 列出 5–10 个候选流程,按“价值 × 风险 × 可回退”做打分,优先选 1–2 个小范围试点。

二、梳理输入输出与系统触点,建立可视化流程图

把要自动化的流程画成端到端流程图,标注每一步的数据来源、系统接口或界面位置、以及预期的中间产物(如票据、报表、记录)。要明确三件事:

(1)哪些是结构化数据源(数据库 / API);

(2)哪些是非结构化界面层(网页、桌面系统、PDF、图片);

(3)每一步的可回退或人工介入点。

落地要点: 用一页文档把流程链路画清楚,方便技术与合规团队快速对齐。

三、权限与安全策略先行,最小授权原则必须遵守

一旦赋予 Agent 执行权限,风险就成现实。权限设计应遵循“最小授权、最小可见、分级放权”的原则。具体做法包括:

(1)为 Agent 设计专属服务账号;

(2)区分仅读取与可写入权限;

(3)对关键操作(如出款、删档)设置人工确认门槛;

(4)对外部模型调用实施数据脱敏与审查。

落地要点: 试点前完成账号、密钥与网络隔离设计,并将权限细节写入运行手册与回滚策略中。

四、选型与模型路由策略:把“聪明”做成分层服务

将任务按复杂度与频率分类,采用多模型协同策略:高频低复杂任务由轻量模型处理,复杂推理或判断任务交给大模型。同时,应规划好私有化 / 本地推理边界,对敏感数据、低延迟、高可靠场景优先本地化执行。

在这一环节,九科信息的 bit-Agent 提供灵活的模型配置与管理机制:用户可根据任务复杂度与业务目标,自主选择合适模型,而非被动系统分配。目前 bit-Agent 支持包括 GPT-4o、GPT-5、DeepSeek、Qwen3、GLM 等主流模型,用户可在统一平台内自由切换与组合。

九科信息bit-Agent支持多种主流大模型

(1)当业务任务较为简单、高频时,用户可选择轻量模型(如 Qwen、GLM)以控制成本并保持响应速度;

(2)当任务需要更复杂的语义理解或推理时,可切换至高性能模型(如 GPT-5、DeepSeek),以保证决策准确性;

(3)bit-Agent 同时支持私有化部署,可在客户自有环境中执行本地推理任务,确保数据不出域并满足合规与延迟要求;

(4)此外,平台支持模型版本与调用策略的灰度管理,使企业在模型升级、验证或切换时可最小化业务风险。

落地要点: 在项目启动阶段建立模型配置清单(任务类型 → 推荐模型 → 备用模型 → 成本/性能备注),并在试点过程中动态验证选择策略的有效性。

五、构建可观测与审计链路:做到“可追溯、可问责”

每一次 Agent 的行动都要被记录:包括输入的自然语言或指令、模型的响应版本、工具/接口调用细节与最终执行结果。审计日志应支持按事件回放(能够把一条执行链重现),并与监控面板联动显示关键指标(成功率、人工介入率、平均恢复时间)。在企业场景中,具备工程化的审计与回溯能力,是合规与运维信任的核心。

九科信息 bit-Agent 提供以下能力:

(1)自动采集 Prompt、模型响应、接口参数及系统变更记录;

(2)可在沙箱环境中重现执行链路,快速定位问题;

(3)提供可视化审计面板,将关键指标与日志结合展示。

落地要点: 在试点阶段部署日志与回放功能,出现偏差可立刻定位与回滚。

七、能力固化与复用:让一次性成果变成资产

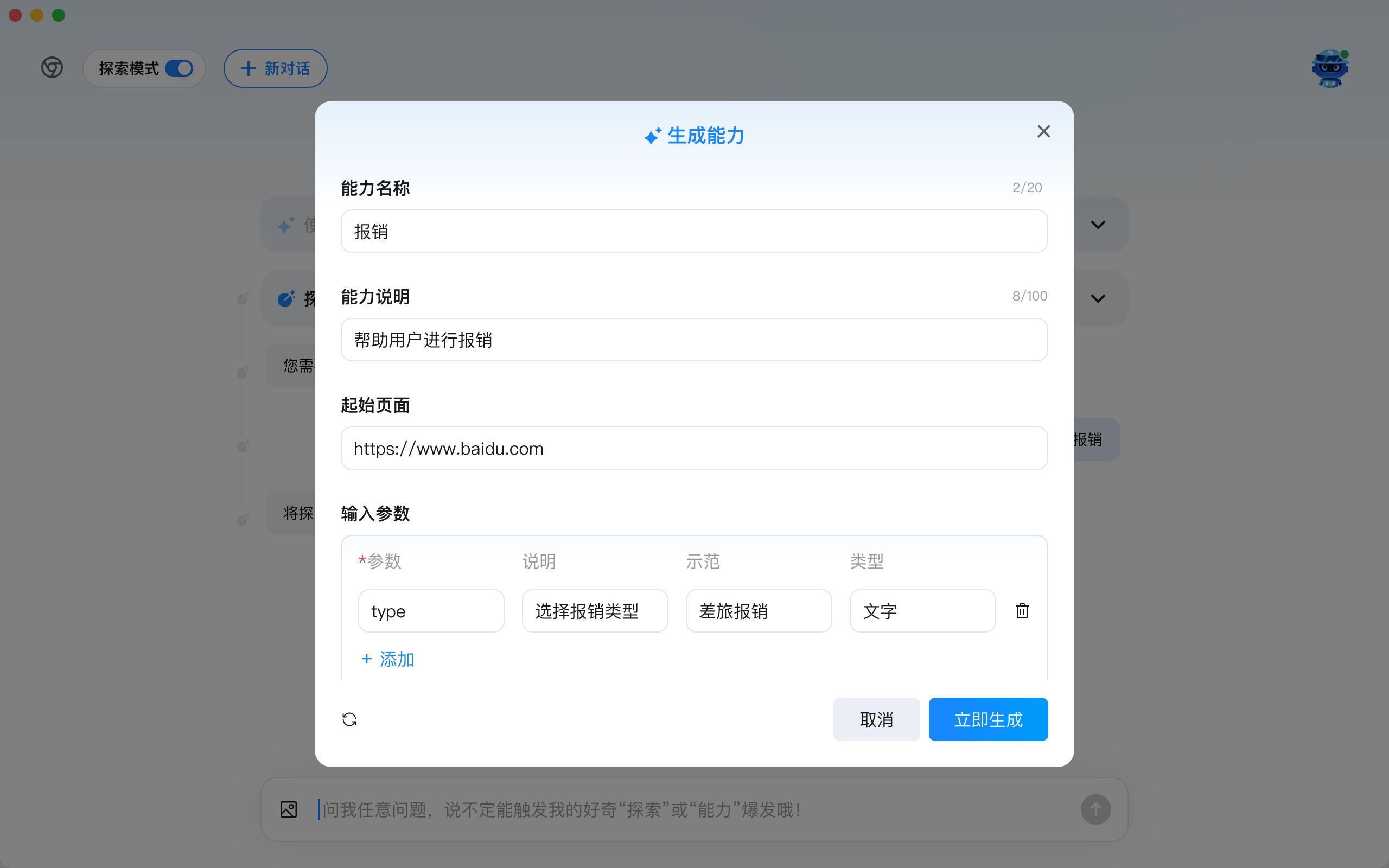

成功的试点不是终点,能复制才有价值。把稳定运行的流程抽象为能力单元(模板/模块),进行版本管理、权限控制与指标监控。能力库应包含:能力说明、输入输出参数、合规要求与已知边界。

九科信息bit-Agent的能力固化功能

九科信息的bit-Agent在能力固化与复用方面提供了强有力的支持,主要表现在:

(1)流程封装:bit-Agent 能将验证通过的执行流程封装成可重用的能力单元,并在平台上建立能力目录,业务方可像调用服务一样选用;

(2)版本与权限管理:每个能力单元具备版本控制、权限配置和使用说明,便于在不同业务线间安全分发与复用;

(3)能力运行监控:bit-Agent 跟踪能力的调用频次、成功率与人工介入率,并基于这些指标自动推荐优化或降级建议,帮助运维与产品团队决定是否推广或迭代该能力。

落地要点: 建立“测试→灰度→上线”的能力发布流程,用数据驱动复用与优化。

结语:从“会说”到“会做”,靠的是这七步

把 AI Agent 从聊天转为执行,不是单纯把模型接上接口那么简单,而是把业务、权限、模型、监控、回滚和复用做成一个工程化流程。按上面七步逐项推进,先把小场景做稳、做透,再把能力固化为企业资产,最终才能实现“智能化赋能业务”而非“技术花样”。选对能把这些步骤工程化的平台与合作伙伴可以显著降低实施阻力,但更关键的仍是组织对治理与能力复用的重视。按照这套路线走,企业既能在短期内获得效率提升,也能把 AI Agent 的价值转化为长期可持续的商业能力。