科普|GUI 与自然语义:AI Agent如何“看懂”界面

在很多企业内部系统里,信息并不都通过结构化 API 流动——它们往往以图形用户界面(GUI)的形式存在:表单、按钮、下拉框、报表页、弹窗、PDF 等等。对于希望自动化日常工作的团队来说,关键问题不是“能不能自动化”,而是“智能体(AI Agent)如何在这些看起来像人类操作对象的界面上看懂并做出正确动作”?

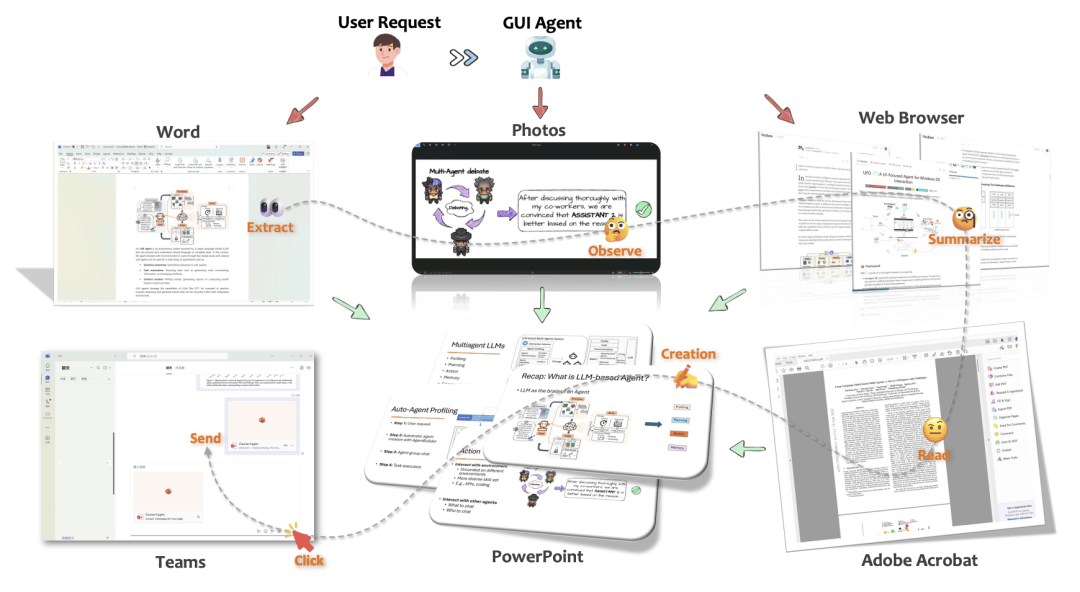

本文以通俗语言拆解“看+懂+做”三步:界面感知(看)、语义理解(懂)、决策与执行(做),并用常见场景演示如何评估一款企业级 AI Agent 在 GUI 层面的能力。

一、看:界面感知不是“截图”那么简单

界面感知(GUI perception)是 AI Agent 能否在界面上操作的基础。它包括但不限于:

元素定位:识别屏幕上可交互元素(按钮、输入框、下拉、复选框、表格单元格等),不仅知道“这里有个按钮”,还要知道它代表的语义(比如“提交”、“确认”)。

视觉与结构混合:许多企业系统的元素并非可直接抓取的 DOM 节点(例如老旧桌面应用或虚拟化桌面),这时需要结合视觉识别与界面结构信息来定位元素。

上下文捕获:单个表单项往往依赖周围标签、行列关系或提示文本来决定其语义。感知模块必须把邻近文本、位置关系一并考虑。

GUI Agent全面、灵活的界面感知能力

因此,好的“看”不仅是把屏幕拍一张照并做 OCR,而是把视觉特征、结构信息与字段语义连成网,为下一步理解打底。

二、懂:自然语义让界面操作有“意思”

把界面元素找到只是第一步,AI Agent 真正的价值在于理解。这里的“懂”包含两个层面:

元素语义映射:把界面元素映射到业务概念(例如把“报销单号”与数据库中的“expense_id”关联起来),这一步需要语义匹配与规则混合的做法。

多轮语境理解:一项任务往往需要多步决策。例如“如果发票金额大于某阈值就找财务经理批准,否则自动通过”——理解这种业务规则需要把界面信息、历史交互与策略逻辑结合起来。

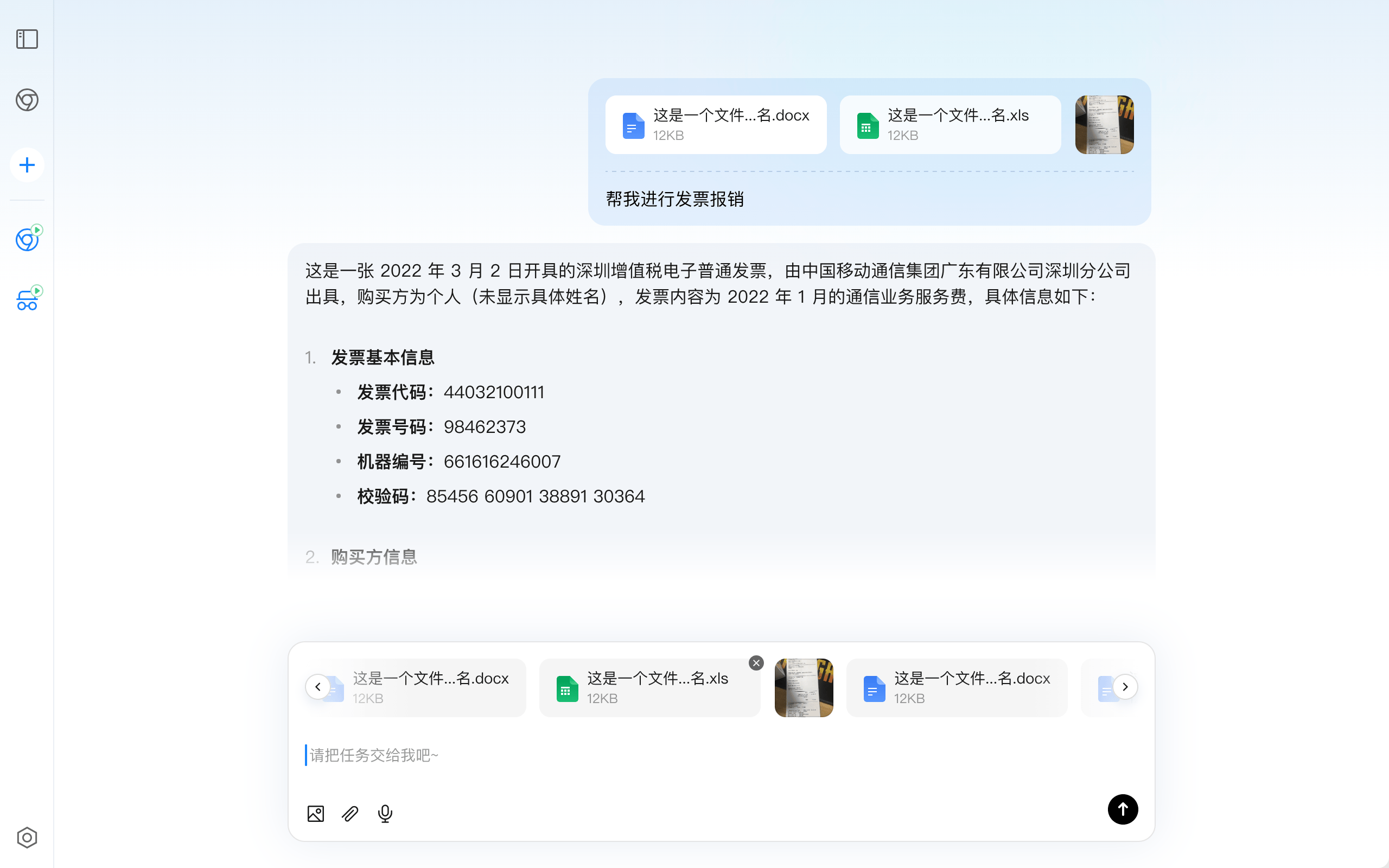

九科信息bit-Agent可将一句话自行拆解为多个具体操作步骤

这就是为什么单靠“只能点点点”的自动化工具不能被称为真正的智能体。真正的 AI Agent 要把自然语言与界面语义融合:当业务人员用一句话描述任务(“帮我把本周的三张差旅发票做报销”),系统要能把这句自然语义拆解为具体操作步骤并在界面上完成。

三、做:决策、执行与自检的闭环

在“看”和“懂”准备就绪后,AI Agent 要完成“做”——在界面上执行动作并保证结果正确。良好的实践包括:

动作优先级与回退策略:执行每一步前评估是否可回退(可撤销的操作应先尝试),避免不可逆操作造成风险。

断言与自检:执行后自动核对结果(如核对提交后是否出现成功提示、或检查目标系统的数据变更),若与预期不符则自动回滚或报警。

多模态反馈:结合界面反馈、日志、以及与用户的对话来确认任务完成状态,必要时向人工发起复核。

九科信息bit-Agent及时反馈异常并重新探索执行

这样的闭环能力,能大幅降低自动化在异构企业系统中出现“跑偏”的概率。

四、典型场景演示:邮件附件到账务系统的“看懂—处理—归档”

举个业务友好的例子:收到供应商含发票附件的邮件,业务希望把发票录入财务系统并把原始邮件存档。

看:AI Agent 在邮箱界面定位发件人、主题、并识别附件类型(PDF/图片)。对附件做 OCR 识别出发票关键字段(发票号、金额、税号)。

懂:将识别出的字段与财务录入模板做语义映射,判断发票是否符合当前报销政策(例如:发票形式是否合格)。

做:在财务系统的录入页面定位对应输入框,填写数据,上传附件,并在提交后核对系统返回的单据编号。若发现异常(比如金额与附件不符),Agent 会在界面抛出人工复核请求并在邮件中标注问题点。

这个过程中,AI Agent 的“看”和“懂”决定了自动化是否顺畅,“做”阶段的自检与回退则保障了企业业务安全。

五、如何评估一个 AI Agent 的“看懂”能力

在选型或试点阶段,你可以用下面的测试项来验证产品能力:

- 能否识别不同页面布局下同名字段(比如“金额”在不同系统页的位置不同);

- 能否准确处理复合控件(嵌套表格、动态下拉、隐藏字段);

- 多语言/字符集下的 OCR 与语义匹配能力;

- 在界面变更(样式或位置变动)下的鲁棒性测试;

- 执行后断言与回滚机制是否可用;

- 与人工交互的多轮对话是否能在执行过程中正确介入与退出。

这些测试项能帮助你从“能不能自动化”升级到“能否稳定运营”。

展望未来,九科信息的bit-Agent作为企业级AI Agent,将把“看—懂—做—核验”打造成一体化能力,把界面感知、多模态语义理解与执行自检封装为可复用的能力单元,优先在高频、可回退、可观测的场景(如发票录入、表单审批、考勤异常)落地,通过能力库、治理委员会与可审计的回滚机制,实现从小范围试点到跨业务线的规模化复制;同时支持私有化与混合部署、灵活的模型路由,以兼顾数据隐私与运行鲁棒性,并以清晰的可追溯日志与直观演示降低业务采纳门槛,推动自动化从工具化走向可持续的业务能力沉淀。