干货|如何让AI Agent真正落地?

过去,AI Agent 一直被贴上“未来技术”的标签,似乎离企业的日常运营很遥远。但事实是,它已经逐步进入财务、客服、供应链、合规、运营等各个场景中。企业真正关心的问题不再是“AI Agent 是什么”,而是“如何把它落地,让它带来真实价值”。

在这一点上,九科信息的 bit-Agent 给出了可复制的实践路径:它不是把 AI Agent 当成孤立的工具,而是将其设计成一个可以 学习、沉淀和复用能力 的企业智能助手,让智能不只是一时的试点成果,而是长期的竞争力。

本文就带你拆解,AI Agent 落地企业业务的关键步骤和实操要点,并结合九科信息 bit-Agent 的经验,为企业提供一份“避坑指南”。

01 从“自动化”到“智能化”:理解AI Agent的升级价值

许多企业已经在用 RPA 或工作流系统来做自动化,但这些工具大多基于固定规则。一旦系统界面改版、业务流程调整,自动化脚本往往就会失效。

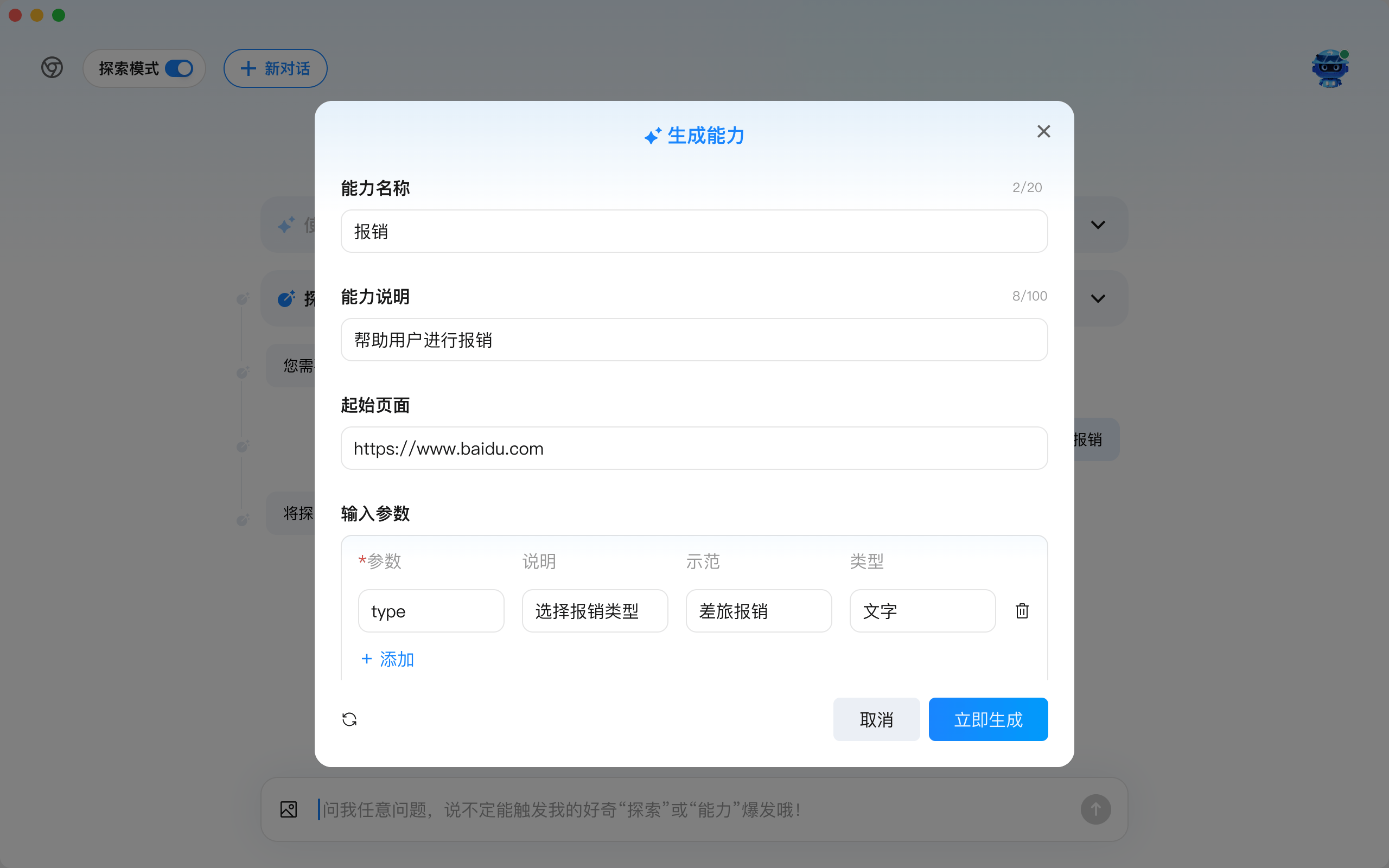

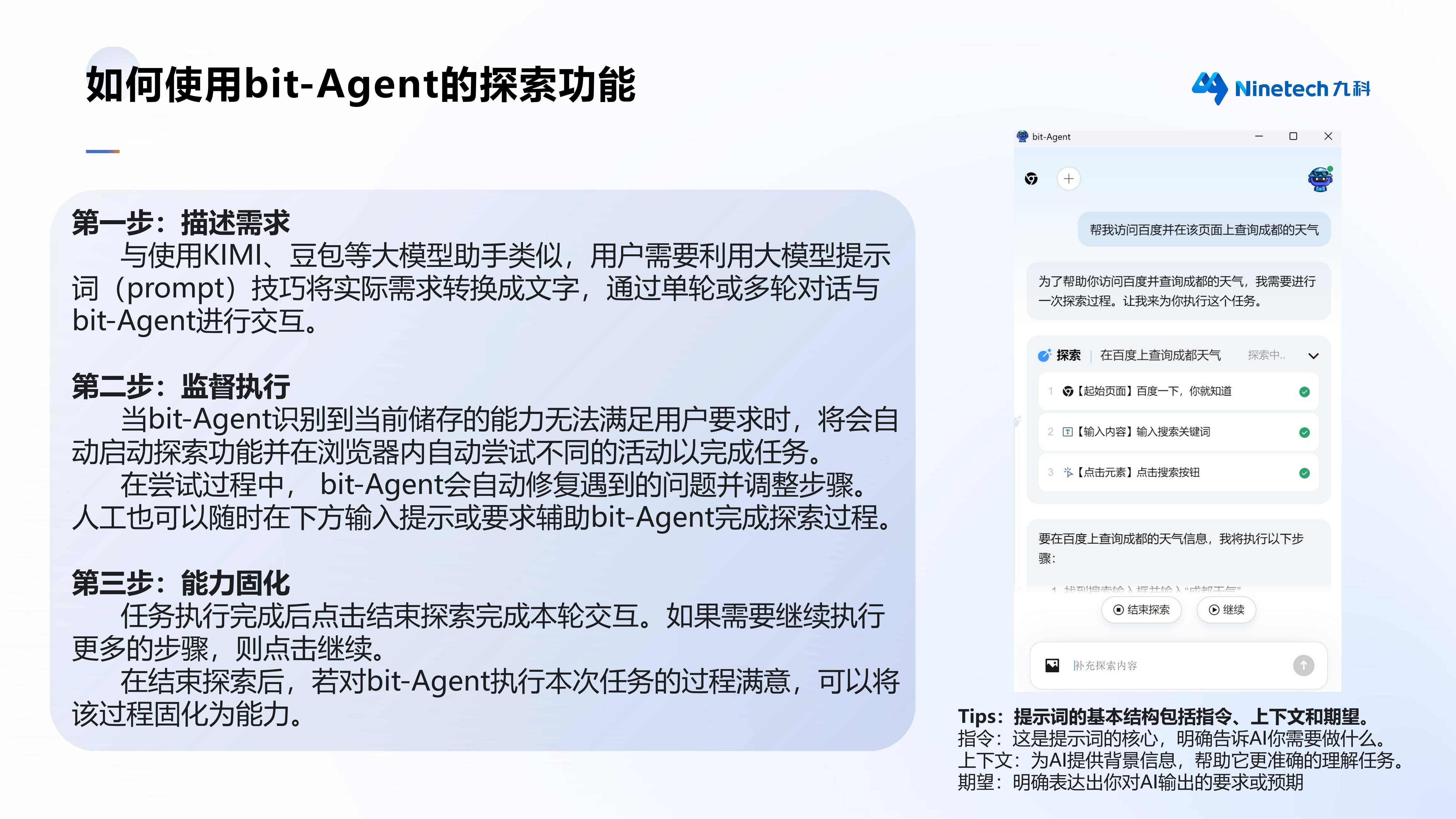

AI Agent 的不同之处在于:它能像“动态的任务执行者”一样感知上下文,并在执行中进行自我调整。九科信息的 bit-Agent 更进一步,通过能力固化把成功的任务路径沉淀下来,形成可反复调用的能力模块,大幅减少重复训练与开发成本。

九科信息bit-Agent的“能力固化”功能

这意味着,企业的每一次尝试,都会让 AI Agent 变得更强——它真正具备了“越用越聪明”的属性。

02 选择落地场景:从“小而高频”开始

AI Agent 的潜力很大,但不能一上来就想解决所有问题。企业落地的第一步,是选择合适的切入点。

经验表明,最适合 AI Agent 的场景有三个特点:

- 高频任务:比如财务对账、合同校验、发票初审,重复率高。

- 跨系统操作:涉及 ERP、CRM、OA、第三方接口的多系统协作。

- 对准确率要求高:需要减少人工失误,提升效率和合规性。

九科信息bit-Agent丰富的可落地场景

九科信息的 bit-Agent 在不少企业案例中,都是从数据录入、客户信息同步、审批流管理这些“边缘但高频”的任务开始切入。通过试点场景建立信任,再逐步扩展到更复杂的业务链路。

03 打造“能力沉淀”机制:避免每次从零开始

很多企业在引入 AI Agent 时,只关注“它能不能执行任务”,却忽略了“如何把执行经验沉淀下来”。

真正的长期价值在于能力沉淀。九科信息的 bit-Agent 在完成某类任务后,会把流程步骤、数据特征、人工反馈打包为 能力模块,并存储在企业的能力库中。

如何使用bit-Agent 的探索功能

这带来两大优势:

- 减少重复执行成本:类似任务直接调用固化能力,而不是再度训练。

- 企业知识资产化:经验不依赖单个员工,而是沉淀到系统,成为组织的长期财富。

bit-Agent 在第一次执行时需要人机协作。但当路径固化为“能力”后,后续 80% 的任务能全自动完成,人工只需处理极少数特殊情况。

04 落地过程中的常见坑与对策

即便如此,AI Agent 在落地过程中仍然会遇到一些挑战:

- 场景选得太大:上来就想做战略级项目,结果周期过长,团队失去耐心。

对策:拆分为小场景试点,快速出成果。

- 缺乏反馈闭环:Agent 执行出错没人纠正,错误路径不断重复。

对策:像九科信息 bit-Agent 一样,把人工修正直接转化为训练数据,形成闭环。

- 治理不足:路线库、能力模块缺乏版本控制,更新后容易出问题。

对策:建立严格的能力版本管理与审批流,确保更新可控。

通过这些对策,AI Agent 才能真正做到“可用、可控、可扩展”。

05 如何把AI Agent规模化:从试点到全局部署

一旦试点成功,企业往往面临“如何把经验复制到更多场景”的问题。

关键在于两点:

- 路线库建设:把高频、稳定的任务转化为能力模块,逐步累积成企业的“智能路线库”。

- 跨部门协同:AI Agent 不是 IT 部门的专属工具,它的价值体现在业务部门的日常使用。

在实践中,九科信息的 bit-Agent 帮助企业从单一流程,扩展到跨部门的财务、运营、合规全链路,通过模块化能力实现规模化复制。这种“能力复用”让企业的智能化从点状提升,走向系统性变革。

06 展望未来

每一次执行与反馈,都会沉淀成企业的智能资产。九科信息的 bit-Agent 已经在多个行业证明了这种模式的可行性:它不仅是一个执行器,更是一个“长期进化的企业智能助手”。

未来,企业之间的差距,不是有没有用 AI Agent,而是谁能把 AI Agent 的能力沉淀得更深、更广、更稳。掌握了这套方法论的企业,才会在长期竞争中获得复利效应。