科普|识别AI Agent热潮:避开4个常见陷阱!

2025,关于AI Agent的讨论从实验室走向企业决策层,媒体头条、融资新闻和供应商宣传铺天盖地。对很多企业来说,问题不再是“AI Agent会不会改变业务”,而是“我们如何在喧嚣中看清价值、避免被噪声误导?本文将总结出四条实用路径,帮助企业把AI Agent从“概念炒作”变成可落地的生产力。同时在文中以九科信息的 bit-Agent作为可供参考的企业级 AI Agent 实践载体示例,把方法论具体化为可操作的步骤。

一、 为什么需要分辨“热潮”与“现实”?

AI Agent生态中存在两类声音:一种来自研究与成熟应用,强调稳健落地与业务价值;另一种则是市场炒作、短期炒热的宣传,往往把技术能力夸大成“马上可替代所有人工”的万能药。对企业高层和项目负责人来说,盲从热潮会带来三大风险:

· 浪费投资在不成熟或不契合的方案上;

· 因盲目集成新技术而造成系统碎片化或安全合规风险;

· 因期望过高而在短期内丧失对AI 的信心与耐心。

要避免这些风险,需要一套“回归现实”的方法论:从目标出发、持续试验、夯实基础、并与可信伙伴同行。下面给出四个具体做法,并把它们与企业级实践相连接。

二、 回到业务本质:先问“我们的痛点是什么?”再谈技术

很多组织在听到“AI Agent有多牛”后,会先找技术方案再找应用场景。正确的顺序应相反:先定义清晰的业务目标和衡量指标,再用技术去验证能否达成这些目标。可操作步骤:

列出 3 个最急需解决的业务问题(例如:应付账款处理滞后、客户响应慢、供应链异常识别不足),把每个问题量化成KPI(时间、错误率、处理成本等)。

为每个问题设计最小可行验证(MVP):明确试点边界、成功标准与回撤条件。

在试点中坚持“少即是多”原则:从小流程、低风险的工作入手,快速迭代而非一次性大改。

举例说明:若目的是缩短发票处理周期,可以先把“发票识别→自动录入→异常标注”作为一个小流程试点,评估自动识别的准确率与人工复核成本,再决定是否扩大规模。此类“以痛点驱动”的方法能显著降低被噪声误导的概率。九科信息的bit-Agent 可在这样的 MVP 阶段提供可视化流程编排、界面操作能力与对话式触发,帮助团队把概念快速验证成可观测的结果(注意:这并非对所有场景的能力保证,而是说明该产品设计上支持快速试点与迭代)。

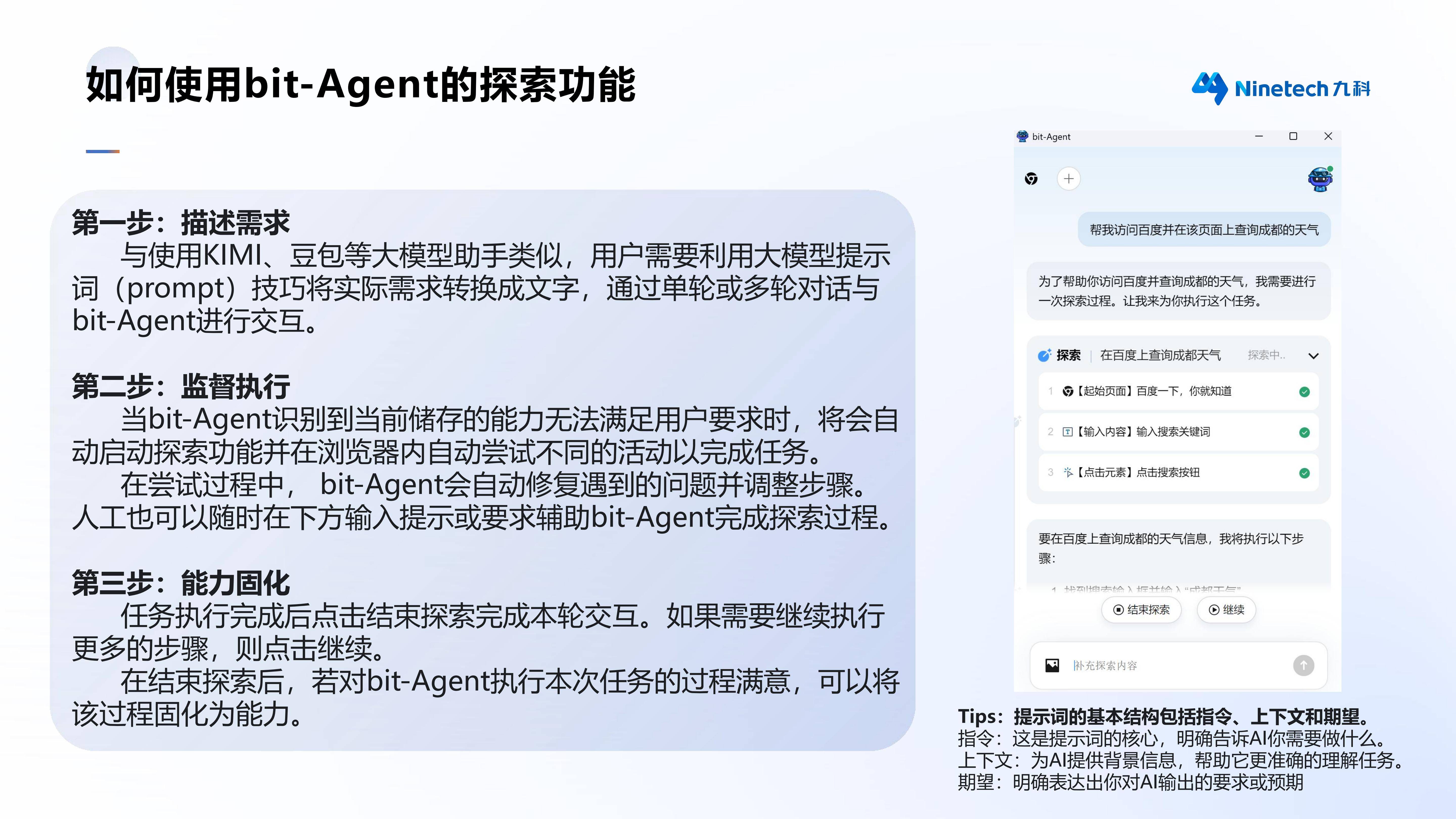

九科信息bit-Agent的探索功能

三、 兼顾“前瞻”与“回顾”:既看路边的新技术,也审视自身基础

AI Agent技术更新迅速,但“最新”不总等于“最合适”。企业策略应在追新与稳固之间取得平衡:

- 对外:关注前沿进展(比如大模型、新型视觉或语音能力),但把每次技术更新纳入“是否提升关键KPI”的过滤器——只有在能明显提升业务指标时才作为优先选项。

- 对内:评估现有系统与数据成熟度。一个未治理的数据湖或无统一权限控制的系统,在引入高级模型后更可能放大风险而非创造价值。

具体可做:每季度进行一次“技术-业务匹配审查”,记录哪些新技术真正解决了企业的瓶颈,哪些只是短期炒作。像九科信息的bit-Agent这类面向企业的 Agent 产品,通常在设计时考虑了与现有业务系统的接口、以GUI为桥接的低侵入接入方式,以及分层升级的能力,能在企业既有架构上做渐进式扩展(再次说明:这是对产品设计定位的描述,不是功能在任何环境下的绝对承诺)。通过这样的策略,组织能在“更新速度”与“稳定运行”之间取得更好平衡。

四、 先建“地基”:数据治理、治理框架与人才并重

AI Agent的价值高度依赖于数据质量、治理能力与团队的AI素养。搭建可持续的AI Agent能力需要三件事同时发力:数据、治理、人才。

- 数据治理:清洗、标准化、主数据管理与权限控制是前提。没有可信的数据,任何模型的输出都是“海市蜃楼”。

- 治理框架:制定责任矩阵、审计与回溯机制、模型上线审批流程和合规评估。尤其在金融、医疗等高风险行业,合规要求必须前置。

- 人才与能力建设:通过内部培训、与高校/供应商合作、以及设立“Center of Excellence(CoE)”来保持组织在AI话题上的长期竞争力。

在企业实际部署中,也要把“评估指标”标准化:例如把“人工介入率”“自动通过率”“误报率”“平均修复时间”等纳入常态监控面板,用数据驱动是否扩展。

五、 选择可信的合作伙伴,并把风险控制在试点阶段

不是所有组织都能或应当自己从零开始构建全部能力。选择一个能协助落地、且能在治理与可观测性上与企业并行的伙伴非常重要。挑选合作方时,可参考以下维度:

- 行业经验与案例证明:优先考虑有实际落地经验而非仅有理论演示的供应商。

- 易于集成与可审计性:技术方案应能与现有系统对接,并提供详尽的执行日志与审计接口。

- 试点支持能力:供应商能否支持影子运行、沙盒验证与逐步放量的交付模式?

- 长期演进路线:是否提供能力固化、模板化机制,支持组织把试点成果沉淀为标准流程?

在这一点上,企业可以把九科信息的 bit-Agent视为一种可选的企业级Agent工具,它在低代码接入、界面驱动自动化与能力模版化方面的设计理念,旨在帮助客户以可控步伐验证价值并逐步扩展。此外,优良的合作方式应包含联合复盘、共同的 KPI 约定与策略回退机制,确保在出现偏差时能迅速收敛与修正。

九科信息bit-Agent核心能力

小结:一张简单的“降噪清单”

在AI Agent热潮中保持清醒,以下四点可帮助组织快速降噪并提高成功率:

- 目标先行:先定义业务问题与可量化 KPI,再选择技术路径。

- 选择性追新:对新模型、新能力做“是否提升 KPI”的过滤。

- 夯实底座:同步推进数据治理、合规与团队能力建设。

- 稳步扩展:与可信伙伴做试点、影子运行和沙盒验证,逐步放大成功案例。

如果你的团队正在考虑把 AI Agent 引入生产系统,上述清单可作为初期的操作手册。使用像九科信息的bit-Agent这样的企业级工具,可以在某些环节(比如低侵入式界面自动化、流程模板化和执行日志化)提供实操支持,从而缩短实验→验证→扩展的时间,但关键仍然在于组织能否在治理、数据与人才上同步投入与建设。

AI Agent的影响是真实且深远的,但在热潮下保持战略清醒至关重要。把注意力放回到业务目标、技术匹配与治理能力,采用“试点—验证—固化—扩展”的节奏,企业就能把AI Agent从炒作种子,培养成真正可以产生价值的长期能力。选择合适的工具与合作伙伴能加速这个过程,但工具本身不是魔法:稳健的方法论、良好的数据基础与清晰的执行路径,才是抵御 AI 噪声、收获长期价值的根本。