趋势|你可以不去WAIC2025,但你必须了解这几个AI趋势

7月26日至28日,世界人工智能大会WAIC2025在上海世博中心举办。

本届大会异常火爆,官方门票从168元一度炒到3000元,现场人满为患,宇树科技等热门展台前的队伍绕了三圈,挤进去的人举着手机,镜头里全是后脑勺。

如果你没在现场,也完全不必焦虑。真正重要的不是某一款新产品、某一场发布会,而是那些已经被验证的“确定性趋势”。

今天这篇文章,我们就把它压缩成四组关键词——大模型、具身智能、硬件终端、智能体(AI Agent)。哪怕你今年没去WAIC,也请务必把这份“路线图”收藏好,因为它将决定2026–2030年的技术红利归属。

01 大模型:从“越大越好”到“越用越专”

(一)商业拐点:模型厂商从参数竞争转向场景融合

在WAIC 2025上,H2馆以“智慧城市、智能驾驶、新型工业化、民生普惠”四大应用场景为核心主题,展示AI产业链与真实场景深度对接。

国产模型厂商不再单纯强调参数规模,而是比拼谁才是真正的行业专家。从观感上来说,这些细分领域的大模型带给我们的震撼或许不如两年前,但大模型在商业化落地的道路上显然已经逐步接上轨道。

AI产业链与真实场景深度对接

(二)大模型大面积走向开源

自从DeepSeekR1问世并大获成功后,开源大模型如雨后春笋般在中国冒出。在本次展会上,开源大模型成为不少大厂商的共同选择,比如Qwen3-Coder、MiniMaxM1、KimiK2、智谱GLM-4.5、腾讯混元3D世界模型1.0等等。基于这些开源大模型,上下游能够低成本进行二次开发,让AI生态建设得到全面提速。当中国这个全球最大市场全面走向开源,中国的AI生态或在不久后迎来更大面积的爆发。

02 具身智能:机器人大爆发

(一)赛道火热,宛如两年前的“百模大战”

具身智能赛道的火热程度堪称两年前“百模大战”的复刻版。具身智能相关企业从去年的18家激增至80家,展出机器人超150台,让二楼成为了大会最热闹的展厅。

今年,机器人不再沉迷于“整活”,大部分参展商都把真实场景搬到了展台。比如智元展台联合百事可乐,其第二代人形机器人在展位上与观众零距离接触,实现精准递物、即兴互动及才艺表演等。

智元展台第二代人形机器人与观众互动

(二)分化严重,行业走向赢家通吃

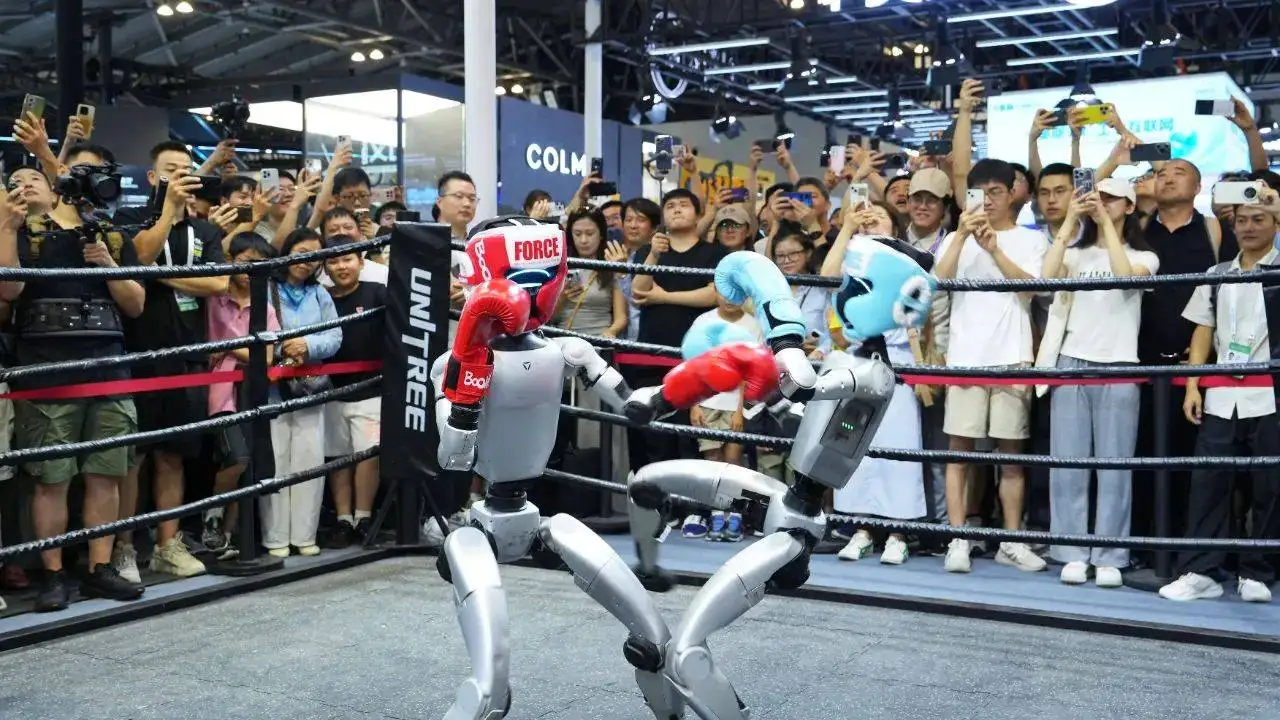

在二楼展厅,宇树科技展区被人群包围了好几层,而一些中小厂商则无人问津,呈现出冰火两重天,而这也恰恰是该行业的一个缩影——具身智能行业正经历“技术分化-资本集中-生态固化”的进程。

宇树科技展台的机器人格斗赛

头部企业凭借技术专利、资本运作建立绝对优势,拿下行业中的大部分订单;而中小企业在人才、技术、资金方面步步落后,似将逐渐走向淘汰或并购的结局。

这一趋势与新能源汽车、智能手机等行业的发展路径高度相似——最终由少数生态主导者(如特斯拉、苹果)定义行业标准与商业模式,而多数企业沦为“零部件供应商”或“场景服务商”。未来3-5年,随着具身智能行业集中度进一步提升,“赢家通吃”格局将彻底形成。

03 硬件终端:AI将成为标配

(一)第一批商业化AI终端是汽车、耳机和眼镜

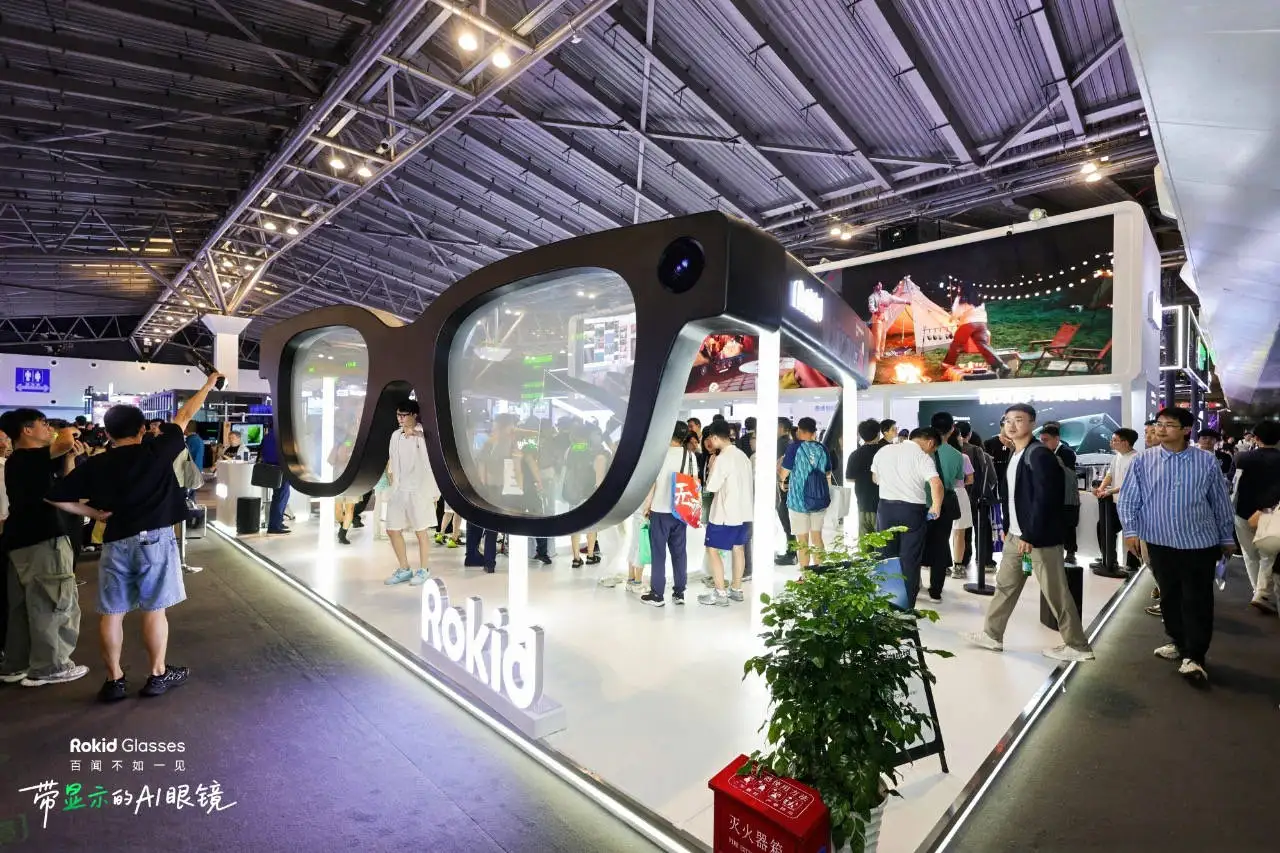

如果要问在AI产业链中,哪个环节最快实现大规模商业化落地,那无疑是硬件终端。在大会上,以科大讯飞为代表的AI耳机、以吉利为代表的智能座舱、以Rokid为代表的AI眼镜无不成为AI硬件的焦点。据Rokid CEO Misa透露,Rokid Glasses预定量已达到25万台,“生产比销售挑战更大”。

Rokid AI智能眼镜展区

(二)AI或将成为电子产品标配

AI技术与硬件终端的深度融合已呈现不可逆转的趋势,从消费电子到工业设备,AI正成为各类电子产品的核心竞争力。正如未来智能CEO马啸所言:“拿掉AI,硬件本身也要值这个价。”在目前已趋饱和的消费市场,AI是品牌新玩家弯道超车的最大希望,这将倒逼着行业所有玩家共同投入“卷”AI,让AI成为电子产品的标配

吉利汽车集团—智能座舱

04 智能体(AI Agent):从“聊天”到“打工”

(一)智能体从对话走向完整闭环

AI Agent的进化可用一句话概括:2023年陪你聊天,2024年帮你写稿,2025年替你打工。

在今年之前,智能体在实际应用上与大模型没有本质区别,只不过是披着提示词外壳的大模型。但在本次展会上,我们能看到不少真正能嵌入工作流或独立完成某项完整任务的智能体。

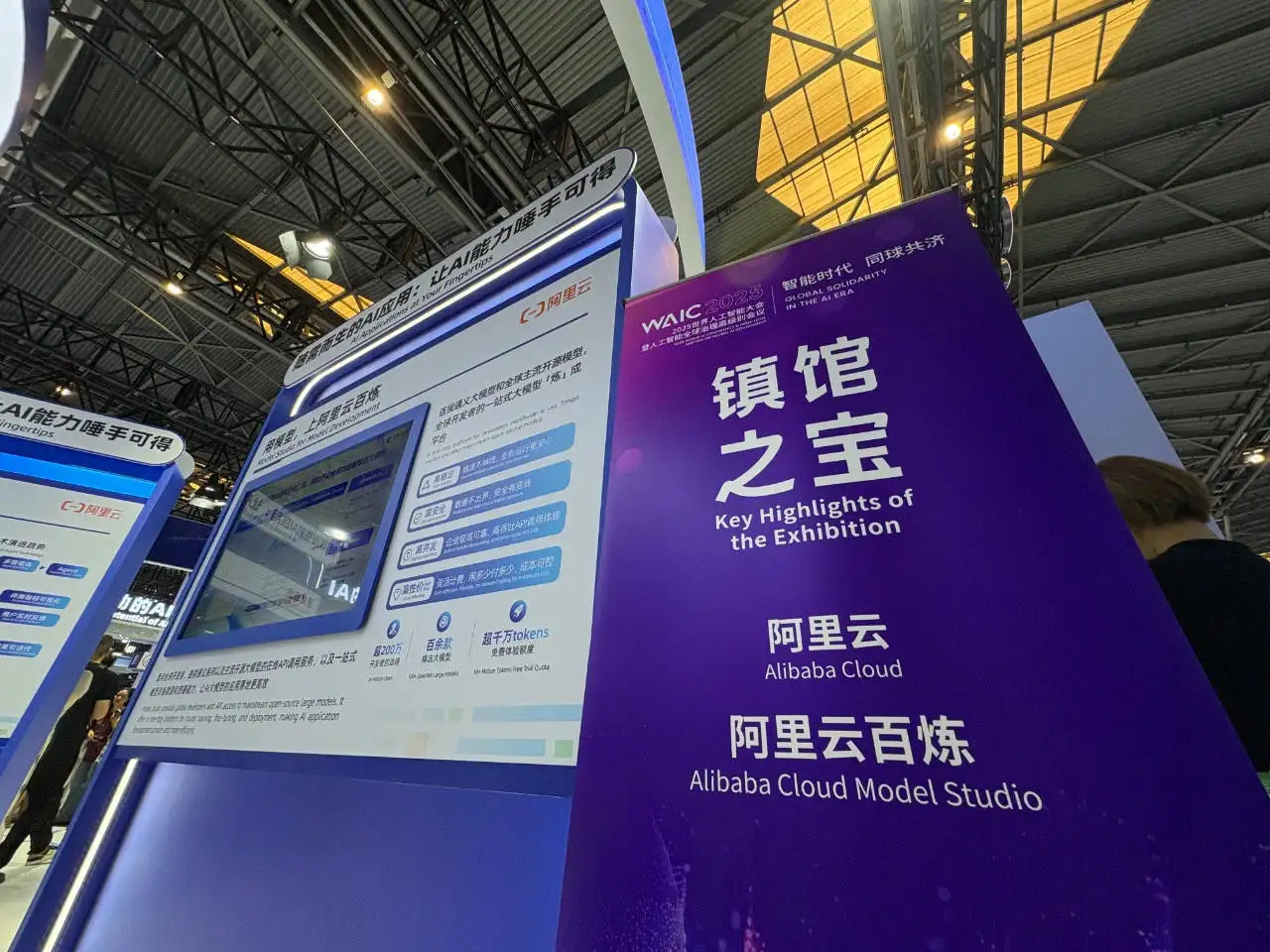

WAIC2025“镇馆之宝”—阿里云百炼平台

其中最瞩目的当属阿里云百炼平台,它成功入选为WAIC2025的“镇馆之宝”。据统计目前已有超过20万开发者参与其中,创建了70多万个Agent应用,繁荣的Agent生态已然成型。这些智能体不仅提升了工作效率,还极大地拓展了AI的应用场景,从简单的对话工具转变为能够独立承担复杂任务的智能助手,标志着AI技术向实用化、智能化迈出了重要一步。

值得一提的是,现场展出的智能体大多都是面对C端用户,像九科信息bit-Agent这样的企业级智能体尚未迎来大面积爆发。

(二)多Agent协同架构成为大方向

去年大家还在卷“谁家的Agent更全能”,今年却把“拆”当成主旋律。阿里、腾讯、联想等大厂都采用了“搭积木”式的智能体,它们不仅具备极致的灵活性与扩展性,更降低了复杂系统的开发门槛,让Agent团队在动态中进化。

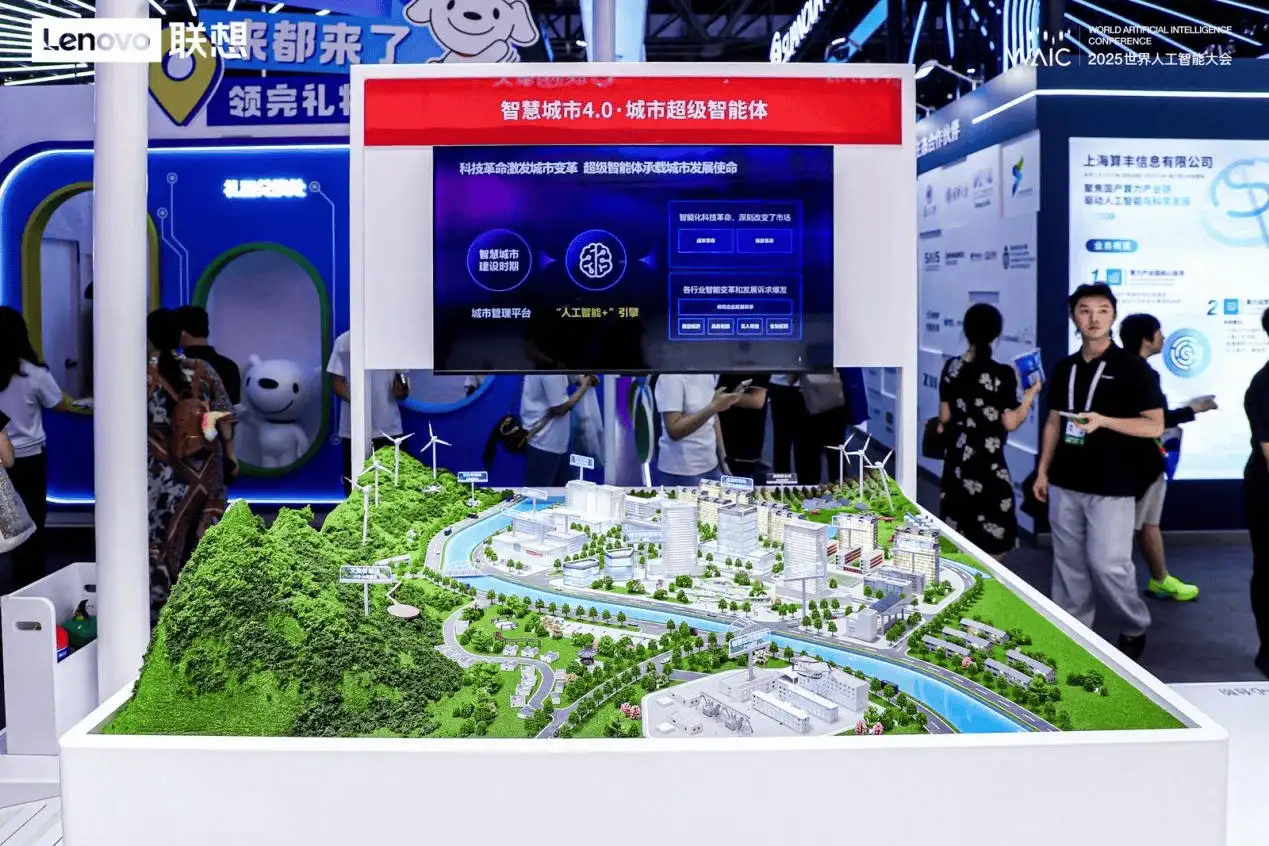

其中,与九科信息bit-Crew架构相似的是联想城市超级智能体,它以“1×N智能体”架构为核心,通过一个中枢智能体协调多个领域智能体,已在武夷山、宜昌等城市落地。

联想城市超级智能体展台

大模型在场景中扎根,具身智能在分化中聚焦,硬件终端让AI触手可及,智能体则正在重构人机协作的方式,AI距离产业最深处或许已是半步之遥。

未来5年,技术红利的争夺,本质上是对这些趋势的理解深度与落地速度的比拼。无论你是开发者、创业者,还是普通用户,把握趋势,比紧跟一个个产品更重要。